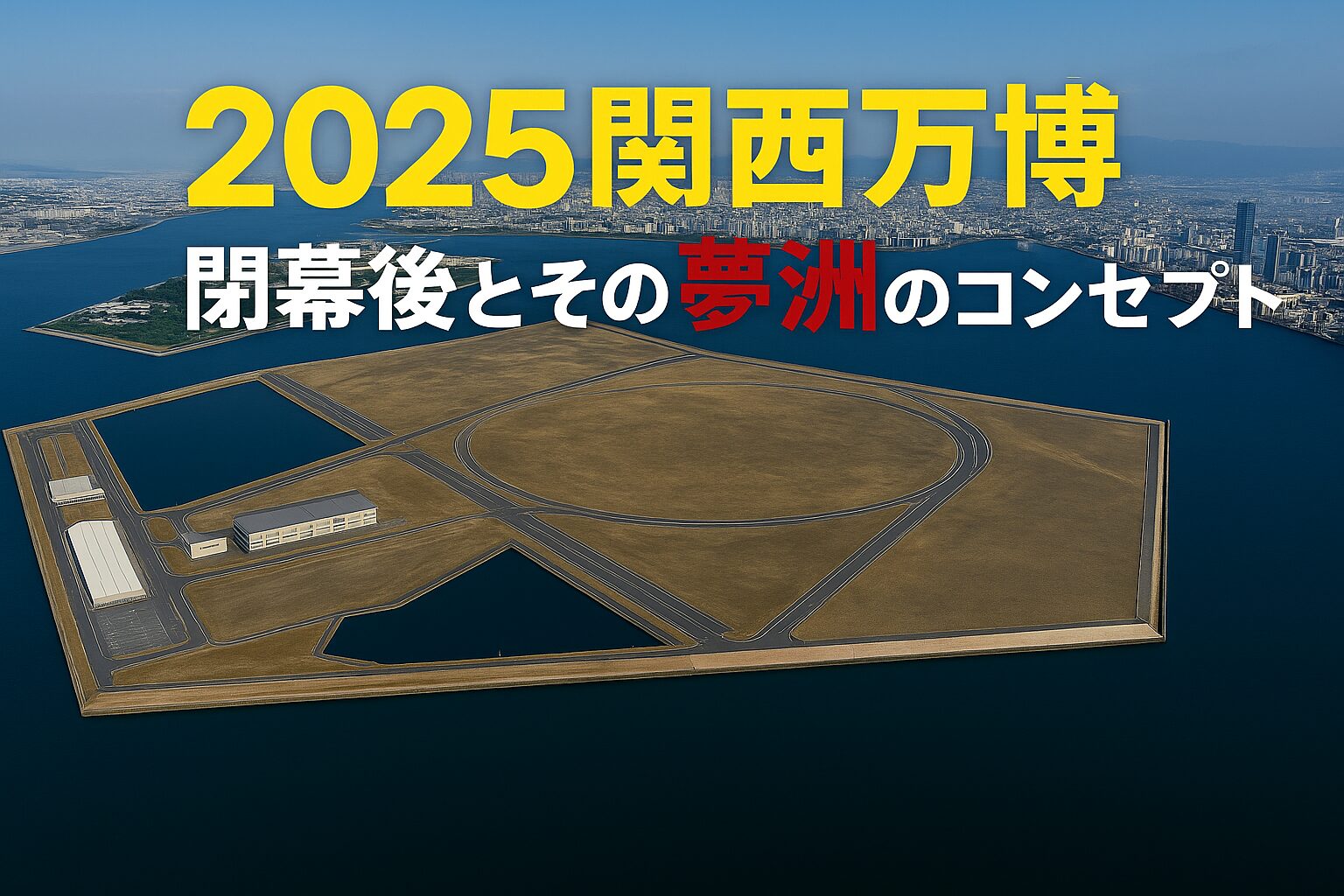

関西万博閉幕後、夢洲は「海と未来をつなぐ実験都市」へ。芝生と緑道、水辺、文化拠点、アクティブ都市の4ゾーンを歩いて楽しむコツや、駅前ゲートからの回り方、レガシー(大屋根リング・静けさの森・大阪ヘルスケア)の体験法をやさしく解説。さらに、モータースポーツ拠点・ラグジュアリーリゾートなど検討中計画、開発スケジュールと地盤・交通の要点、持ち物や混雑回避TIPSまで。初めてでも迷わず安心の一日をご案内します。

- 閉幕後の夢洲はどんなコンセプトで、万博の理念はどのように継承されるの?

- まとめ——「続いていく祝祭」を日常に

閉幕後の夢洲はどんなコンセプトで、万博の理念はどのように継承されるの?

閉幕後の夢洲が描くコンセプト——海と未来をつなぐ「共創の実験都市」

関西万博の閉幕後、夢洲は一過性の会場から、海と都市の境界に新たな価値を生む「共創の実験都市」へと段階的に姿を変えていきます。

キーワードは、公共性・サステナビリティ・イノベーション・にぎわい・レジリエンス。

海風が抜ける広い空と水平線、徒歩で回遊できる人中心のスケール、データと自然が調和する風景を背景に、日常の延長にある未来体験が当たり前になることを目指します。

- 公共空間が主役:広場・緑道・海辺を軸に、滞在と回遊を促すプレイスメイキングを徹底

- サステナブル・ファースト:再生可能エネルギーや循環型インフラを地域スケールで実装

- 共創エコシステム:企業・大学・行政・市民が交わる実証フィールドを常設化

- ウォーターフロントの賑わい:海に開いた文化・観光・スポーツ・食のプログラムを通年化

- レジリエンス:防災・減災と日常の快適性を両立する空間設計とオペレーション

これらは単なるスローガンではなく、移動・エネルギー・資源循環・文化発信・健康づくりといった都市の基礎機能に織り込まれる「運用ルール」として定着していくことが想定されています。

万博の理念はどう継承される?

——「いのち輝く未来社会のデザイン」の実装

関西万博のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」は、閉幕後も夢洲の運営原理として息づきます。

展示やパビリオンの一部は役割を変え、地域の実験場や学びの場に転用。

期間限定の「見せる」から、日常の「使いこなす」へ。

理念は、次の形で更新され続けます。

1. いのちの安全・安心を支える都市運営

防災教育プログラムの常設化、災害時の相互支援訓練、海面上昇や風水害を見据えたランドスケープの運用など、命を守る仕組みを日常のアクティビティと統合。

広場や緑道は、イベント時の賑わいに加えて、非常時の避難・物資展開の機能も担う設計思想で生かされます。

2. サステナビリティの実装と見える化

再生可能エネルギーの導入、スマートグリッドの運用、再資源化の可視化、雨水・植栽管理の循環設計などを、来訪者も「数字で理解できる」仕掛けに。

ごみを減らす行動やリユース容器の利用が、ポイント化や特典につながる社会実験が継続されることも期待されます。

3. 誰一人取り残さない包摂のデザイン

多言語・ユニバーサルデザインの案内、静かな空間や日陰・休憩の確保、バリアフリー移動の最適化など、誰もが快適に楽しめる「やさしい都市運営」を標準化。

イベント設計でも、多様な参加者が役割を持てるボランティア・ワークショップ枠の継続が重視されます。

4. 共創のオープンプラットフォーム化

万博で芽吹いた企業・大学・自治体・市民のネットワークを、フェスティバル型の共創プログラムやデータ連携基盤へ接続。

実証フィールドは「一般の人も参加できる」仕立てで運営され、日々のまちの改善にフィードバックされます。

5. データ×アートで学びを拡張

気候・人流・生態系などのデータをアートの力で体感化し、環境や健康行動を楽しく選べるように。

夜間は光と音を用いた演出で、エネルギーの使い方や生物多様性のメッセージを伝えるなど、「感じて学ぶ」仕掛けが通年で展開されます。

夢洲の主なエリア像と楽しみ方のヒント

閉幕後は段階的にエリアの使い方がアップデートされます。

歩いて回れる距離感を生かしつつ、回遊の軸を意識すると、1日を無理なく楽しめます。

パークフロント帯:広場・緑道でゆったり過ごす

木陰とベンチ、芝生と屋外アートが点在するゾーンでは、ピクニックやストリートパフォーマンス、小さなマルシェが日常に。

子どもの遊具や水辺での足湯・ミストなど、季節の暑さ寒さに配慮した「滞在の快適性」が整えられます。

ウォーターフロント帯:海に開いた食とスポーツ

夕日に染まるボードウォーク、カヤックやSUPなどのライトなマリンアクティビティ、海鮮やローカル食材にこだわる屋外ダイニング。

港町らしい景観は写真映えも抜群。

安全エリア・体験時間は現地の最新案内で確認を。

カルチャー・コモンズ:学びと創造の交差点

展示・研究・スタートアップの拠点が入り混じるエリアでは、公開ラボやトークイベント、ワークショップが定期的に開催。

予約制プログラムに参加すれば、未来の技術や社会課題の最前線に触れられます。

アクティブ・アーバン帯:ラン&モビリティの実験場

ランニングルート、シェアサイクル、低速モビリティの実証走行など、人と乗り物が共存する新しい交通秩序を体験。

歩車分離と速度コントロールの工夫で、「安全に楽しい移動」がテーマです。

モデルコースでわかる、閉幕後の遊び方

1日じっくり:自然と未来を行き来する

午前はパークフロント帯でブランチからスタート。

屋外アートを巡りつつ、サステナブルな飲食店でリユース食器を体験。

昼過ぎはカルチャー・コモンズで公開ラボやワークショップへ。

夕方はウォーターフロントのボードウォークで海風を感じ、サンセット後は光のインスタレーションを背景にナイトマーケットへ。

最後は夜景スポットで写真を一枚。

半日ライト:家族でのんびり

緑道の遊具と芝生でピクニック。

スタンプラリー型の学びプログラムに参加し、ゴールでもらえるリサイクル素材のバッジを記念に。

帰り際、シェアサイクルで短距離だけ回遊し、海辺でシャボン玉遊び。

無理をしない「短距離×濃密体験」が満足度を上げます。

雨の日:屋内で未来体験

屋内展示や公開ラボ、アーカイブ映像による「万博レガシーラボ」をハシゴ。

サステナブル素材のワークショップでクラフト体験をし、カフェで休憩。

雨天時は人流が落ち着くため、じっくり学ぶ日に。

ナイトタイム:静かな海と光の散歩

夜は照明演出が映える時間。

混雑が落ち着いた広場で、音環境に配慮したミニライブに出会えることも。

防寒と風対策を忘れず、早めの帰路で安心安全に。

スムーズに楽しむ実践テクニック

- アクセスの基本:大阪メトロ中央線の延伸が基幹アクセスに。状況に応じてバスやシェアサイクル、船便の活用も検討。

- 回遊計画:人が集中する時間帯を避け、屋内外の体験を交互に。熱中症・寒さ対策で滞在の質が段違いに。

- キャッシュレスと予約:人気プログラムは事前予約、支払いは非接触中心に。現地Wi‑Fiやモバイルバッテリーで安心。

- サステナブル行動:マイボトル・折りたたみカトラリー・小さなレジャーシートでゴミを最小化。分別表示に従えば、地域の循環モデルに貢献できます。

- マナー&セーフティ:歩道での急停車・横並び歩行は控え、人とモビリティ双方が譲り合うのがルール。小さな譲歩が大きな快適さに。

「学び」が深まるレガシー体験

閉幕後も、万博のテーマを自分事化する仕掛けが各所に残ります。

例えば、データ可視化パネルでエネルギーの需給バランスを眺めたり、海辺の生態系を学べるミニ解説を読みながら散策したり。

ワークショップでは、再生素材でのクラフト、フードロス削減レシピのクッキング、レスキュー・減災ミニ訓練など、日常へ持ち帰れる知恵を体験できます。

市民・企業が参加できる「つくる側」の楽しさ

- ボランティア・ホスピタリティ:来訪者案内や清掃・植栽ケアへの参加で、公共空間を一緒に育てる手応えを。

- 市民協働プログラム:コミュニティガーデン、キッチンカーのローカル枠、浜辺のクリーンアップなど、気軽に参画できる場が点在。

- 共創チャレンジの継続:スタートアップや研究者向けに、小規模実証や公開デモの枠が継承・拡充される見込み。見学だけでなく「試す・改善する」に関われます。

Q&Aで押さえる、よくある疑問

Q. 万博の施設はそのまま残るの?

A. 役割を変えて活用されるもの、期間終了後に撤収されるものがあり、用途は段階的に更新されます。

最新の運用は公式情報で確認を。

Q. いつ行くのが快適?

A. 朝と夕方は海風が心地よく、屋外の滞在に向きます。

昼は屋内プログラムと緑陰の休憩を挟むのがおすすめです。

Q. 子ども連れでも楽しめる?

A. 芝生広場や水遊びスポット、スタンプラリー型の学びプログラムなど、家族で過ごしやすい工夫が揃います。

ベビーカー動線や授乳室の位置はマップで事前確認を。

まとめ——「続いていく祝祭」を日常に

夢洲は、万博の「祝祭」を一時の熱気に留めず、日常の暮らしと都市運営へと溶け込ませていくプロジェクトです。

海と空の広がりの中で、公共空間の心地よさを味わい、環境配慮を自分の行動で試し、学びと遊びを行き来する。

そんな体験の積み重ねが、理念の最良の継承になります。

今日はアートを観に、明日は海辺で風に当たりに、次は共創に参加しに——訪れるたびに新しい発見があり、少しだけ未来が身近になる。

閉幕後の夢洲は、そんな「続いていく祝祭」のステージとして、これからも育っていきます。

4つのゾーンでは何が楽しめて、一般来訪者はそれぞれどう遊べるの?

万博の精神を日常へ——閉幕後に体感できる価値

万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」は、閉幕とともに終わるものではありません。

夢洲では、環境への配慮、誰もが参加できる包摂、安心・安全、そして共創という理念を、毎日の遊びや滞在そのものに落とし込みます。

特に、島内は大きく4つのゾーンに整理され、海・緑・都市・文化の魅力がシームレスにつながります。

ここでは、各ゾーンで何が楽しめて、訪れたらどう遊ぶと心地よいかを、具体的な過ごし方の提案とともに紹介します。

海風の広場ゾーン(パークフロント帯)——コーヒー片手に芝生時間

島の玄関口に広がる緑地と広場のエリアは、歩行者優先で安心して過ごせるのが魅力。

広々とした芝生や木陰のベンチ、緩やかにカーブする緑道が連続し、滞在そのものが心地よい「余白」になります。

音の大きな演出より、風や光、季節の植栽を味わう静かな体験が中心です。

ここでできる楽しみ

- 芝生でピクニック:バスケットにサンドイッチや地元ベーカリーのパンを。シートは座面が厚いものが快適。

- 緑道さんぽ:周回しやすい導線で、ベビーカーや車いすでもスムーズ。季節の花壇を巡るフォトウォークも◎。

- 屋外ラウンジで一休み:カフェスタンドが点在。朝はコーヒー、夕方はノンアルドリンクでチルアウト。

- 芝生ヨガや青空読書:静かなゾーンでは軽いストレッチや読書がはかどります。

おすすめの遊び方

- 朝(8:00〜10:00):到着後すぐに緑道を一周。朝の光がきれいなベンチで軽い朝食。

- 昼(11:00〜14:00):芝生ピクニック。日差しの強い日は木陰側へ。小さなシャボン玉やカードゲームも楽しい。

- 夕方(16:00〜18:00):陽が傾く時間に写真撮影。シルエットと海風が映える時間帯です。

快適に過ごすコツ

- 風対策:海風で体感温度が下がります。薄手のウインドブレーカーが一枚あると安心。

- 紫外線対策:遮るものが少ない場所も。帽子とサングラス、UVケアをお忘れなく。

- 小さなマナー:芝生エリアはみんなの場所。スピーカーの大音量やドローンの無許可飛行は控えましょう。

水辺のにぎわいゾーン(ウォーターフロント帯)——マリン&食のアクティブデー

海に開いたプロムナード、桟橋、眺望テラスが連なる水辺は、飲食とアクティビティのハブ。

海面の反射光と開放感を楽しみながら、散策・軽スポーツ・グルメを一度に満喫できます。

日中の爽快さに加え、夜はライトアップが水面をやさしく照らし、ロマンチックな雰囲気に。

ここでできる楽しみ

- ウォーターフロント散歩:波音をBGMに1~2kmの回遊。写真映えするスポットが点在。

- 食の体験:海を望むデッキ席で軽食。地域の食材を活かしたメニューや屋台イベントに出合えることも。

- ライトなアクティビティ:レンタル自転車で水辺沿いをゆるっと周回。休憩を挟みながら無理なく楽しめます。

- サンセット鑑賞:視界が開けたテラスから空のグラデーションを眺める至福の時間。

おすすめの遊び方

- ランチ中心(11:30〜14:30):水辺のデッキで食事→波打ち際の散歩→カフェでデザート。

- 夕景狙い(16:30〜19:00):空の色が変わる時間に到着。テラス席でドリンク→日没後の光景をゆっくり鑑賞。

- ファミリー(通年):段差の少ないプロムナードはベビーカーOK。こまめな休憩で安全に。

快適に過ごすコツ

- 滑りに注意:海風で濡れたデッキは滑りやすい箇所も。歩きやすい靴で。

- 冷え対策:海沿いの夜は季節を問わず冷えがち。軽い羽織り物を。

- イベント情報:フードマーケット等は日程が変動します。最新情報は出発前に確認を。

文化・学びの交差点(カルチャー・コモンズ)——知る・つくる・交流する

アート、科学、環境、データなどの知をつなぐ拠点。

展示やワークショップが通年で行われ、学びが遊びに、遊びが創造へと自然につながる場です。

静かに鑑賞する時間と、手を動かして参加する時間がバランスよく組み込めるのがポイント。

ここでできる楽しみ

- 企画展示の鑑賞:サステナブルな暮らし、未来技術、地域の物語など多彩なテーマを体験的に学ぶ。

- ワークショップ:アップサイクル、観察・実験、デジタル制作など、年齢に応じたプログラムが豊富。

- オープンスペースでの読書・対話:カジュアルなラウンジで感想をシェア。小さな学びが深まります。

- キッズ・フレンドリー:休憩スペースや授乳室の整備が進んでいる施設も多く、家族連れも安心。

おすすめの遊び方

- 半日コース(雨天OK):午前は展示でインプット→午後はワークショップでアウトプット→最後にショップで関連書籍やグッズをチェック。

- 学び×散歩のミックス:展示のテーマに合わせて、水辺や緑道で関連スポットを巡る「フィールド延長」も楽しい。

- ナイトプログラム:トークイベントや小規模コンサートが行われる日も。夜の静けさと相性抜群。

快適に過ごすコツ

- 予約状況:人気ワークショップは定員制の場合あり。事前エントリーを。

- 滞在配分:展示は60〜90分、ワークショップは60分以上を目安にすると余裕が持てます。

- 感想の共有:ノートやメモアプリで気づきを残すと、学びの定着がぐっと高まります。

走る・試す・動く都市帯(アクティブ・アーバン)——モビリティで遊ぶ

ランニング、サイクリング、次世代モビリティの実証など、「動き」が主役のゾーン。

安全に配慮した導線と見通しの良さ、適度な距離感があり、ビギナーでも参加しやすいのが特徴です。

都市の骨格を感じながら、身体と景色のリズムを整えましょう。

ここでできる楽しみ

- ラン&ウォーク:フラットなコースで無理なく継続。海面に近い場所は風の抵抗も心地よい刺激に。

- 自転車で周遊:短距離の周回から、他ゾーンとの連絡路を使った中距離まで。その日の体調に合わせて。

- パブリックアートの合間を縫う発見散走:作品をポイントにしたミニスタンプラリー感覚で巡るのも◎。

- ライトトレーニング:ベンチや手すりを使った自重トレで、ながらフィットネス。

おすすめの遊び方

- 朝活(6:30〜8:30):涼しい時間に30〜45分のジョグ→水辺でクールダウン→カフェで朝食。

- アクティブ半日:サイクリングで全ゾーンを一筆書き→水辺で軽食→緑道でストレッチ。

- 親子でチャレンジ:歩数目標を決めて、ゾーンごとの「見つけた!」をシェアするゲーム化がおすすめ。

快適に過ごすコツ

- 安全第一:歩行者優先の区間ではスピードダウン。イヤホンは片耳かボリューム控えめに。

- 補給と休憩:自販機や休憩スポットを事前に把握。夏場は塩分補給も忘れずに。

- 夜間の視認性:反射材・ライトで存在をアピール。風が強い日は無理をしない判断を。

4ゾーン横断の楽しみ方アイデア

一日を通して回遊すると、体験価値がさらに高まります。

午前は「海風の広場」でリラックス、昼は「水辺」で食と散策、午後は「文化の交差点」で学び、夕方は「アクティブ都市」で軽く身体を動かす。

動と静、内と外、個と共のリズムが整い、帰る頃には心身ともに満たされているはずです。

- フォトテーマを決める:「影」「丸」「青」などのモチーフを探しながら回ると観察が深まる。

- 音で味わう:ゾーンごとにBGMを変えてみると記憶に残りやすい(共有空間では音量マナーを)。

- サステナブルに参加:マイボトル、ゴミの持ち帰り、リユースカップの活用など、小さな実践を旅の思い出に。

雨・強風・猛暑でも楽しむ工夫

- 雨の日:文化ゾーンを軸に、屋根付きのプロムナードや屋内テラスを組み合わせる。写真は反射が増えてドラマチックに。

- 強風:海辺の長居は避け、緑道の風裏へ。ホットドリンクで体温を保ち、帽子はストラップ付きが安心。

- 猛暑:午前中に屋外、午後は屋内でクールダウン。日陰導線とミストのあるエリアを活用。

誰もが楽しめるためのユニバーサルデザインの視点

段差の少ない回遊動線、休憩密度の高いベンチ配置、サインのピクトグラム化、多機能トイレの整備など、配慮が重ねられています。

ベビーカーや車いすでも移動しやすく、音声案内・触知図のある施設も。

困ったときは近くの案内スタッフに声をかけましょう。

持ち物チェックと小さな準備

- 基本装備:歩きやすい靴、飲み物(マイボトル)、帽子、薄手の羽織り、モバイルバッテリー。

- あると快適:折りたたみレジャーシート、ハンドタオル、ウェットシート、日焼け止め。

- 写真派に:レンズ拭き、予備メモリ、夕景に強い設定を事前にメモ。

まとめ——「遊ぶ」が未来を育てる

夢洲の4つのゾーンは、それぞれが個性を持ちながら、回遊することで豊かなハーモニーを奏でます。

芝生で深呼吸し、水辺で語らい、文化に触れて学び、少しだけ汗をかく。

そんな一日の積み重ねが、サステナブルで包摂的な都市を支える力になるはずです。

次に訪れるときは、今日よりひとつ新しい体験を加えてみる。

小さな一歩の連続が、万博の理念を日常へと根づかせていきます。

大屋根リングや「静けさの森」、大阪ヘルスケアパビリオン跡地のレガシーはどこでどう体験できるの?

大屋根リング・静けさの森・大阪ヘルスケアパビリオン跡地のレガシーは、どこでどう体験できる?

関西万博が幕を閉じたあと、夢洲に残るのは「建物の形」だけではありません。

会場を象徴した大屋根リングがほどけて街に溶けていくプロセス、音や風までデザインされた「静けさの森」が育む時間、そして大阪ヘルスケアパビリオンの知見がまちの健康文化として根づいていく動き。

これらは、足で歩き、手で触れ、身体で確かめながら体験できるレガシーです。

ここでは、具体的にどこで、どう楽しめるのかを丁寧にご案内します。

大屋根リングのその後——「木の環」が街にほどける体験

万博のアイコンだった大屋根リングは、記念碑として固定されるのではなく、素材やデザインの発想が島内各所へほどけるように展開されていきます。

ポイントは「木を生かす」「歩行者が主役」「日常に根づく」の3つ。

リングを支えた木材は、島内の回遊動線や広場、そしてベンチやパーゴラなどに再生され、歩く・座る・見上げるという日々の行為の中で、その手触りや影の表情が体験できます。

体験の場はこう広がる

海風を受けとめる木陰の回廊

海辺と内陸の広場をつなぐ緩やかな回廊に、木製のルーバーや屋根が順次整備されます。

晴れの日は日差しをやわらげ、雨の日は小走りの人を受けとめる庇に。

木がつくるグラデーションの影は、リングの内側に立ったときの感覚を、スケールを変えて思い出させてくれます。

水辺のテラス・観景デッキ

港に面した遊歩道の要所に、木製のテラスや段状デッキが整備されます。

波音とともに腰を下ろすと、足元の木の温度、潮風で変わる香りの差まで感じられます。

朝はやわらかな陽光、夕方は茜色の反射がきれいです。

写真を撮るなら、手すりやベンチの連なりがつくるリズムを活かして、低めのアングルで。

スツールから遊具まで、「触れる」ファーニチャー

広場や教育・文化施設の前庭には、リングの部材を活用したファーニチャーが並びます。

子どもがよじ登れる高さの遊具、視線の高さが微妙に違う丸太スツール、複数人が自然と半円に座れるベンチなど、座り心地が会話を生む形が多いのが特徴。

木口の年輪や金物の痕跡も、ストーリーを語るテクスチャとして残されます。

楽しみ方のコツ

- 朝と夕方に歩く:木の影が長く伸びる時間帯は、光と影のレイヤーが一段と立体的。写真もきれいに。

- 手で触れる:ベンチや手すりの角の取り方、磨かれ方は場所ごとに少しずつ違います。手触りの違いを楽しんで。

- 「つながり」を探す:同じ意匠のモジュールが、回廊・テラス・家具へと連鎖しています。街全体の「連句」を見つける気分で。

「静けさの森」が育てる時間——音を聴く散歩術

にぎわいの対極にあるレガシーが「静けさの森」。

ここでは騒音を遮るための植栽配置や土の盛り方、足元の素材まで「音のやわらぎ」が設計されています。

閉幕後は、島内の緑のコリドーや小さな林のポケットに、静けさの質を受け継ぐスポットが点在。

耳と足裏で感じる場所として、ゆるやかに拡張していきます。

どこで出会える「静けさ」か

緑のコリドーに沿った木立エリア

高木と低木の層が重なる緑道沿いは、風の抜けが穏やかで音も優しく混ざります。

歩道舗装は硬い素材と柔らかい素材がミックスされ、足音のトーンが変わるのも楽しいポイント。

ベビーカーや車いすでも通りやすい幅員が確保されています。

風下側のポケットパーク

海風を受け流すように樹林で囲まれた小さな広場は、読書や昼寝に最適。

周囲のにぎわいから半歩離れ、鳥の声や葉擦れの音が前景に出てきます。

ベンチの向きはあえて統一せず、視線が交差しにくい配置。

ひとりで過ごす時間を尊重するデザインです。

森の時間の楽しみ方

- 3分間サウンドマップ:目を閉じ、聞こえた音を心の中で位置合わせ。遠く・近く、高い・低い、動く・留まるを意識して。

- 裸足に近い履き心地:ソールが薄めの靴で、足裏の感覚を拾いながら歩くと、地面の違いが面白くなります。

- 静けさのマナー:スピーカー音出しや長時間の通話は控えめに。ドローンは許可エリアのみで。

大阪ヘルスケアパビリオン跡地のレガシー——身体で学ぶウェルビーイング

展示で得られた知見は、建物がなくなったあとも「日常に続く健康体験」として各所に展開されます。

テーマは「測る・動く・食べる・休む」の循環。

計測のきっかけが動機になり、島の回遊が運動になり、海や緑の風景が休息になる。

そんなループを誰もが無理なく回せる仕組みが整います。

体験できる場とプログラム

ヘルスチェック&相談のミニ拠点

広場や駅前などに、簡易的な計測・相談ができる小さな拠点が設けられます。

歩数・歩幅・姿勢など、日常に直結する指標に気軽に触れられるのが特徴。

季節ごとのイベント時には、専門家によるワークショップが開かれることもあります。

歩く・走るを楽しむ「ヘルスルート」

島内の周回ルートには距離表示やペースガイドが組み込まれ、初心者でも目標設定しやすい工夫が施されます。

朝の「静けさの森」を起点に、海辺のテラスで呼吸を整え、木陰の回廊をクールダウンへつなげるなど、自然とヘルスケアがセットになる導線です。

食と休憩の健康メニュー

島内の飲食スポットでは、歩いた距離や季節のコンディションに合わせた軽食・補水提案が用意されます。

塩分・糖分・水分の採り方の目安が、メニューや店頭ポップでわかりやすく示され、休憩そのものが学びの時間に。

参加のしかたのヒント

- 「今日はゆるく」の日を作る:計測は義務ではなく、楽しみのスイッチ。気が向いた日に、気が向いた指標だけ。

- ペア・グループで:歩幅を合わせると自然にフォームが整います。会話のテンポがペースメーカーに。

- 季節イベントをチェック:呼吸法レッスン、姿勢講座、親子ランニングなど、短時間で取り入れやすいメニューが充実。

3つのレガシーを一筆書きで巡るモデルプラン

朝の静けさ満喫コース(約3時間)

- スタート:緑のコリドーで「3分間サウンドマップ」。体と耳をゆるめる。

- 海辺へ:木製テラスで朝日と風を受けながら、ゆっくり深呼吸。

- 木陰回廊を散策:大屋根リングの意匠を受け継ぐ庇やベンチの手触りを楽しむ。

- 小休止:軽い補水とスナックでリフレッシュ。健康メニューの表示を眺めるだけでも学びに。

- 帰路:静けさの森を抜けてクールダウン。葉擦れの音を背中に、日常へ。

休日まるごと満喫コース(約6〜7時間)

- 午前:ヘルスチェック拠点で歩数や姿勢の簡易計測。今日の目標を設定。

- 前半ウォーク:木陰回廊〜水辺テラスをつないで周回。途中のファーニチャーで休憩と撮影。

- ランチ:海を望む席で、季節の健康メニュー。栄養の「理由」を知ると味が立ち上がる。

- 午後:静けさの森で読書や昼寝。音と光の変化に気づく時間。

- 夕刻:再び海辺へ。夕景の光と木の影を楽しみ、緩やかに一日を締めくくる。

心地よく楽しむための現地TIPS

- 風と日差し対策:海風が強い日は、回廊側のルートが歩きやすい。帽子と薄手の羽織りが活躍します。

- 足元の選択:フラットソールのスニーカーが万能。森ではグリップ、テラスではクッション性が心地よい。

- 静けさの尊重:森のベンチは短時間で交代を。イヤホンの音漏れにも配慮を。

- 工事・イベント情報:レガシー整備は段階的。現地サインや公式発信で立入範囲を確認してから回遊を。

レガシーを長く残すための小さなマナー

- 木に優しく:鋭利な物での刻字・打ち込みは厳禁。泥や塩分が気になったら、備え付けの布で優しく拭き取りを。

- 自然を持ち帰らない:落ち葉や小枝も森の栄養。写真に残し、心に連れて帰る。

- ごみはルール通りに:海風で飛散しやすいので、袋にひとまとめにしてから廃棄を。

余韻を日常へ——「また来たい」をつくるレガシー

大屋根リングの木陰に座ると、手のひらで未来を確かめるような感覚が生まれます。

静けさの森を歩くと、音の奥行きに自分の呼吸が溶けていきます。

ヘルスケアの拠点では、数字が単なる結果ではなく、次に歩き出すための合図に変わります。

これらは特別な日のための装置ではなく、ふとした休日や仕事帰りに立ち寄れる日常の風景として続いていきます。

「あの木のベンチに、季節がもうひとつ積み重なっただろうか」。

そんな気持ちで、何度でも訪ねてください。

レガシーは、来る人・使う人の時間によって育ち、手触りを深めていきます。

夢洲で過ごすあなたの一歩一歩が、レガシーの次の章を静かに書き加えていくはずです。

駅前ゲートからの回り方は?Osaka Metro中央線延伸後のアクセスと回遊のコツは?

駅前ゲートからどう回る?

——はじめてでも迷わない基本動線ガイド

中央線の延伸で夢洲の玄関口に降り立つと、まず出会うのが「駅前ゲート(駅前広場)」。

ここから放射状に伸びるプロムナードと、島を一周するように巡るリング状の散策路が、各ゾーンをシームレスにつないでいます。

最初に方角を決め、移動と体験のメリ剣配分をイメージできると、1日の満足度がぐっと高まります。

基本は「時計回り」か「反時計回り」の一筆書き。

海側(水辺のにぎわいエリア)と緑側(芝生や広場のエリア)を交互に挟み込むように歩けば、風向きや日差しの変化にも対応しやすく、休憩ポイントも見つけやすくなります。

到着前のミニ準備——3つだけ押さえる

- IC乗車券を用意:Osaka MetroはPiTaPa・ICOCAほか全国相互利用ICに対応。モバイルSuica/ICOCA等も便利。

- 混雑予報の確認:土日祝は午前10時半〜16時が混みやすい傾向。早め到着が吉。

- 風・日差し対策:臨海部は強風・照り返しあり。帽子、薄手の上着、折りたたみ傘(晴雨兼用)を。

駅前ゲートの使いこなし——合流・解散がスムーズになるコツ

- 待ち合わせは「駅前広場のインフォメーション(または大きな案内サイン)を背に海側へ数十歩」の地点がベター。写真が撮りやすく、人の流れを妨げにくい。

- 色分けサインを活用:中央線のラインカラーはグリーン。島内誘導も色・記号の併用が多く、目的地名+色で覚えると迷いにくい。

- リング路の「出入口番号」をメモ:A・B・C …の出入口やゲート番号が付く想定エリアでは、番号で集合するとスムーズ。

Osaka Metro中央線の延伸で何が変わる?

——アクセスの新常識

主要ターミナルからの乗り継ぎの基本形

- 新大阪・梅田(大阪)方面から:御堂筋線で本町へ→中央線に乗り換え→夢洲駅(延伸先)へ。

- なんば方面から:御堂筋線で本町→中央線、または四つ橋線で本町→中央線。

- 天王寺方面から:御堂筋線で本町→中央線。混雑時は動線が短い車両(中寄り)に乗ると乗換時間短縮。

- 東大阪・奈良方面から:近鉄けいはんな線〜中央線直通列車を活用(運行ダイヤにより途中乗換の可能性あり)。

延伸により、コスモスクエア駅での乗り換えやバス併用の必然性が大きく低下。

駅から地上直結で島内に入れるため、公共交通だけで快適に往復できるのが最大の変化です。

混雑を避ける時刻と車内ポジション

- 午前は9:00前後か11:00過ぎが狙い目。帰路は19:00以降が比較的ゆったり。

- 中央線の本町乗換はホーム中寄りの車両が階段・エスカレーターに近い傾向。エレベーター利用は進行方向最後部・先頭側の表示を確認。

- 阿波座・堺筋本町での乗換は比較的分散しやすい。混雑時の裏ルートに。

鉄道以外の補完アクセス(運行状況により変動)

- シャトルバス:イベント時に駅〜特定会場を直結する場合あり。歩行距離を短縮したい時に有用。

- 水上交通:社会実験や期間限定便が設定されることも。海風を楽しむ移動として覚えておくと選択肢が広がる。

- 自転車・シェアモビリティ:指定ルート・駐輪区画を必ず確認。特定小型原付(電動キックボード等)はヘルメット努力義務・歩道走行不可など交通ルールを遵守。

駅からの回遊を快適にする実践テクニック

一筆書きで巡る「周回思考」

駅前ゲート→海側プロムナード→文化・学びの施設群→緑の広場→駅へ戻る、という周回の基本骨格を持っておくと、無駄な往復が減り、歩数に対して体験密度が上がります。

時間が押してきたら、リング路のショートカット(内側の横断緑道)で駅方向に寄せるのがコツです。

風と日差しを味方にする動線選び

- 午前:海風が強い日は、先に緑側を回って風よけの植栽帯を活用。体が温まったら水辺へ。

- 午後:日差しが高い時間は、日陰の多い回廊・アーケード側を優先。ベンチの素材(木・人工木)は熱くなりにくいので休憩に◎。

- 夕方:サンセット狙いは水辺へ。帰路は照明のある広いプロムナードで駅へ直帰。

ユニバーサルルートを確保する

- ベビーカー・車いす:駅前ゲートから主要広場までは段差の少ないスロープ動線が基本。エレベータ位置と多機能トイレのピクトを到着時に確認。

- 休憩間隔:ベンチやパーゴラ(簡易屋根)のあるポケットスペースを約300〜400mに一度は挟むと、夏季でも快適。

- 音・光に配慮:賑わいが苦手な人は緑の回廊や風下側の小公園を中継地点に。人流の音が和らぎ、会話もしやすい。

行列を“避ける・楽しむ”小ワザ

- 飲食は分散:ピークは12:00〜13:30。11:00台に前倒し、または14:00以降の遅ランチで待ち時間を圧縮。

- 体験プログラムの予約:事前予約枠がある催しは、最初に回収。当日枠は開場直後または夕方に増えるケースも。

- 写真撮影:人気スポットは朝イチor閉園間際が逆光も弱く、人も少ない。

駅前ゲート発・おすすめルート例

コンパクト90分:初めての夢洲を味見

- 駅前ゲート→インフォメーションで最新イベントと混雑状況をチェック(5分)

- 緑のプロムナードでウォームアップ散歩(20分)

- 文化系スポットで1つだけ体験・鑑賞(30分)

- 水辺テラスでドリンク休憩(15分)

- リング路ショートカットで駅へ(20分)

ポイント:できるだけ「選択を少なく」。

1テーマに絞ることで満足度が安定します。

3時間しっかり:食と学びのバランス型

- 駅前ゲート→海側へ直行、開店直後に軽食確保(30分)

- 海沿い回廊を散策し、ビューポイントで撮影(30分)

- 学び・展示系のプログラムを1〜2件ハシゴ(60分)

- 緑の広場でピクニック的に一息(20分)

- ショップで手土産→駅へ(40分)

ポイント:食事は前倒し、体験は事前予約。

移動はリング路を基本に、横断緑道でショートカット。

1日満喫:海と都市を往復する王道

- 朝:駅前ゲートでマップ入手→ラン・ウォークの人は更衣室やコインロッカーをチェック(15分)

- 午前:緑側→海側へ回遊しながら、屋外ファーニチャーでブランチ(90分)

- 午後前半:カルチャー・ラボ系でワークショップ参加(60分)

- 午後後半:水辺アクティビティ(運行があれば体験)または芝生でのんびり(60分)

- 夕方:サンセットポイントへ移動→写真撮影(30分)

- 夜:駅へ戻る前に軽く食事。帰路は混雑の波(19時台の先頭)を外して移動(45分)

ポイント:屋外・屋内・屋外のリズムで熱や風から体力を守る。

夕方以降は照明のある広幅員動線を。

駅前から迷わないための「見取り図の読み方」

- リング(円環)=長距離移動の幹線。周回しながら寄り道する感覚で。

- コリドー(緑の横断路)=ショートカット。駅への復帰ラインとして常に意識。

- ノード(広場・交差点)=休憩・再集合・情報更新の拠点。Wi-Fiや給水設備が集まる傾向。

子ども連れ・シニア・大人数の“はぐれない”工夫

- 2段階集合:駅前ゲートで全体集合→目的ゾーンのノードで再集合。途中は2〜3人組で小移動。

- 連絡手段:スマホのバッテリー対策にモバイルバッテリー必携。待ち合わせは「次のノード名+時間」を明示。

- 歩数コントロール:30分ごとに短休憩。飲み物は500ml×人数分を目安に。

雨・強風・猛暑のとき、駅前ゲートからの切り替え術

- 雨:屋根付き回廊と屋内プログラムを軸に。滑りにくい靴を選ぶ。

- 強風:海側は後半に回す。風裏の緑帯と建物沿いの回廊で移動。

- 猛暑:朝夕に屋外、日中は屋内。給水ポイント位置を先に把握。

よくあるアクセス疑問にサクッと回答

中央線はどこで乗り換えるのが早い?

本町が最短動線になりやすい一方、混雑時は阿波座・堺筋本町が空いてスムーズなことも。

出発地と時間帯で使い分けを。

帰りの混雑はどう避ける?

19時台前半の波を外すのが定石。

夕景〜夜景まで楽しんでから乗る、または駅前で少し時間調整を。

クルマで行ってもいい?

イベント時は駐車需要が集中。

公共交通が基本。

もし車利用なら、周辺エリアからのパーク&ライドを検討。

駅前ゲートから先の“賢い選択”チェックリスト

- ICカード・残高OK/スマホ充電OK

- 帽子・上着・日焼け対策/雨具(折りたたみ)

- 歩きやすい靴(滑りにくいソール)

- モバイルバッテリー・小さなタオル

- 現地マップの写真保存(圏外や電池切れ対策)

- 予約枠の開始時間をリマインド登録

駅から始まり駅に戻る——心地よい回遊の設計図

延伸した中央線は、夢洲の楽しみ方を「直感的な動線」に変えました。

駅前ゲートで視界を開き、リング路で面をつなぎ、ノード(拠点)で呼吸を整える。

たったこれだけで、初めてでも無駄なく、そして気持ちよく島を回れます。

時間のあるときは海と緑を交互に、短時間ならテーマを1つに絞る。

風と日差しを味方に付け、休憩を挟みつつ一筆書きで巡る——それが閉幕後の夢洲を満喫する、いちばん確かなコツです。

帰り道も駅前ゲートがコンパス。

案内サインと色の手がかりを頼りに、安心して中央線へ。

アクセスがシンプルになった今だからこそ、現地での“回遊設計”にひと工夫。

今日の1歩が、次の夢洲の楽しみ方をまた広げてくれるはずです。

モータースポーツ拠点やラグジュアリーリゾートなど、検討中の大型計画は何が来るの?

夢洲に「次に来るもの」を俯瞰する——大型計画の方向性と見どころ

関西万博の閉幕後、夢洲では「海と未来が交差する都市リビングラボ」を合言葉に、にぎわいと学び、そして持続可能性を両立させる大型プロジェクトの検討が進みます。

なかでも注目度が高いのが、モータースポーツ拠点とラグジュアリーリゾート。

いずれも世界水準の体験価値と収益性を持ちつつ、市民に開かれた公共性をどう組み込むかが鍵です。

ここでは、想定される機能や運営像、環境・交通への配慮、楽しみ方のヒントまで、具体像に踏み込みながらお伝えします。

モータースポーツ拠点はどうなる?

——都市×サーキットのハイブリッド像

夢洲のモータースポーツ拠点は、「競技」だけでなく「学び」や「観光」「産業振興」を束ねる多機能型が想定されます。

海風が抜けるフラットな埋立地という地勢は、大規模イベント運営や可変レイアウトの導入に相性がよく、日常は市民利用、週末はイベント、年に数回は国際規模大会といった多層的な使い分けがしやすいのが強みです。

想定ハードの構成要素

- 多目的トラック:EV・水素・サステナブル燃料対応。全周・ショート・スキッドパッドなど可変セクションで、交通安全教育やデモ走行、サイクルイベントにも転用可能。

- ピット&ガレージ棟:エネルギーマネジメントに対応した充電・水素供給設備、メンテナンスベイ、来訪者向けの見学回廊。

- 観客施設:可動スタンドと芝生スタンドの組合せ。風環境と視界を確保しつつ、仮設増設で大会規模に合わせる。

- 騒音・安全対策:盛土バリア、吸音壁、樹林帯による多重緩衝。コース外周に広幅員の退避路とセーフティフェンスを整備。

プログラムと運営のイメージ

- 市民開放デイ:教習・キッズカート・ハイパフォーマンス自転車の周回、ランナー用の内周レーンなど、週日昼間の共用を拡大。

- eモータースポーツ:シミュレータセンターとリアル走行の連動イベント、データ解析ワークショップ、学校連携のSTEM教材化。

- クリーンモビリティ実証:自動運転・先進安全装備の実地検証、物流ロボットの走行試験、災害時の緊急走行シナリオ訓練。

- 国際イベント:ツーリングカー、フォーミュラEに類する電動カテゴリー、耐久イベントなどを想定。季節風と潮位に配慮した開催カレンダーを設計。

都市に溶け込むデザイン戦略

イベントがない日は緑と水辺の散策路として機能し、開催時には動線がシームレスに切り替わる“リバーシブル・デザイン”が肝心です。

歩行者ネットワークはコースを跨ぐデッキやアンダーパスで分断を回避。

風・音・光の環境指標をモニタリングし、公共ダッシュボードで見える化することで、周辺滞在の快適性と安心感を確保します。

経済・教育への波及

来訪者の宿泊需要の創出、整備・運営人材の雇用、関連サプライチェーンの活性化に加え、学校・大学・企業との連携による実学プロジェクトが見込まれます。

データ解析、電池・水素、安全工学、素材など「学びが仕事につながる」循環を生む拠点になりえます。

ラグジュアリーリゾートは何が核になる?

——「都市に泊まる海辺時間」

夢洲のリゾートは、海と都心アクセスの近さを武器に、滞在の質を最大化する都市型ラグジュアリーが候補です。

華美さよりも「余白」と「静けさの演出」、そしてアートやウェルネスの編集力が勝敗を分けます。

組み込まれる機能の例

- 客室&ヴィラ:海景を生かしたテラス、バトラーサービス、長期滞在に耐えるワーク・ダイニング一体のレイアウト。

- ウェルネス:海風を取り込むスパ&サウナ、海を眺めるヨガデッキ、医療・栄養相談と連動したヘルスプログラム。

- ダイニング:地魚・近郊野菜・発酵を軸にしたコース、プラントベースや低糖質など選択性の高いメニュー構成。

- マリーナ&アクティビティ:小型艇やSUPの発着、夕景クルーズ、初心者講習の常設化。

- MICE連携:中規模ホール、ギャラリー、アート・メディア展示に対応する可変空間。

サステナブル・オペレーションの要点

- 建物性能:ZEB/ZEB Ready、海風利用の自然換気、ルーフ上の太陽光・蓄電、海水熱の熱源利用。

- 循環設計:雨水・中水の再利用、食品ロス削減とバイオマス化、アメニティのリフィル化。

- 生態系のケア:潮間帯の緑化・干潟ポケットの創出、海辺植栽によるバッファ形成。

日帰りでも楽しめる導線

デイユース・スパ、オーシャンビューのアフタヌーンティー、アートツアー、ナイトプール&ライトアップの演出など、宿泊せずとも体験できるプログラムを厚くするのが都市型リゾートの肝。

周辺の散策路・大屋根回廊とスムーズにつながることで、滞在の満足度が高まります。

さらに加わるかもしれない大型ピース

マリーナ・ウォータースポーツセンター

安全指導・レンタル・保管を一体化した水辺の拠点。

潮位・風況のレクチャーや、海洋ごみの回収体験、ブルーカーボンの学習をセットにし、遊びと環境教育を重ねます。

次世代MICE・eスポーツ複合

配信・XR常設のステージに、可動観客席とワークショップ室を併設。

展示から国際会議、eスポーツトーナメントまで、年間の稼働率を高く保つ構成が考えられます。

アーバンアウトドア&ナイトエコノミー

海風キャンプ、焚き火ガーデン、星空観察(光害制御エリアの設定)、フードトラック・マーケット。

夜は照明の分布・色温度を抑え、静けさと安全のバランスを取ります。

立地と動線の描き方——駅から海へ、静と動のグラデーション

駅近は賑わい、海沿いはやすらぎ

駅前ゲート周辺は商業・展示・イベントが中心。

海側はリゾート、緑のコリドー、散策デッキで落ち着いた雰囲気に。

モータースポーツ施設は両者の間に位置づけ、日常はラン・サイクルの回遊路として開放、イベント時は可動ゲートで切替える構成が現実的です。

大規模イベント時のアクセス運用

- 鉄道の増発と改札の一方通行化、退場時の時差解放。

- BRT・臨時シャトル・水上交通の併用で分散来場。

- 会場内の「滞留計」の見える化と、アプリによる人流誘導。

- 自転車アクセスの拠点化(駐輪・シェアサイクル・メンテステーション)。

スケジュール感と進め方の目安

直近フェーズ:社会実験で精度を上げる

万博レガシー空間を活用し、小規模走行会、キッズスクール、ナイトイベント、ウォータースポーツ体験などを重ね、騒音・人流・交通・満足度データを取得。

運用ルールを磨き込みます。

中期フェーズ:計画確定と工事着手

都市計画・環境配慮・防災の要件を満たしつつ、事業者選定・資金調達(PPP、ネーミングライツ、ESGファイナンス)を確立。

段階施工で営業開始エリアを順次広げる方式が効果的です。

開業フェーズ:段階的オープン

まずはデイユースと地域イベントに強い施設から稼働を始め、国際規模大会や大型コンベンションへスケールアップ。

季節ごとに「海」「学び」「モビリティ」をテーマ化し、年間の波を平準化します。

メリットと懸念、どう折り合う?

騒音・交通のスマートマネジメント

- 開催時間帯の最適化(早朝・深夜の高出力走行は避ける)。

- 吸音・遮音の多層化、電動カテゴリーの比重を高める。

- 公共交通の事前予約制やダイナミックプライシングで来場ピークを分散。

防災・環境への備え

- 高潮・強風を前提としたレベル差配置、非常電源・貯留の冗長化。

- 自然由来の緩衝(防風林・干潟ポケット)とブルーグリーンインフラの導入。

- CO2の可視化、再エネ・蓄電・需要制御の統合運用。

地域との共生と開かれた運営

見学デッキの常時開放、学校連携のカリキュラム、地域優先日の設定、ボランティアやインターンの受入など、“関わる余地”を増やすほど支持が広がります。

収益の一部を海辺環境の保全・教育に還元するスキームも重要です。

実現したらこう遊ぶ——想像を具体にする一日

アクティブ派の週末プラン

午前:駅からコリドーをジョグでウォームアップ→モータースポーツ拠点で安全運転レッスンとEV試乗。

昼:ピット上テラスで風を感じるランチ。

午後:シミュレータでデータ解析→水上交通でサンセットクルーズ。

夜:デッキでライトアップされた海を眺めつつ、屋外シネマを楽しむ。

ゆったり派のデイスパ&ダイニング

午前:リゾートのデイユース・スパで海風サウナ→テラスで読書。

昼:近郊食材のコースランチ。

午後:アートギャラリーと海辺の散策、干潟ポケットでの生き物観察会。

夜:シグネチャーバーでノンアルのペアリング、帰路は水上バスで。

家族で学ぶモビリティ×海の教室

午前:キッズカート体験、安全講話と整備見学。

昼:芝生でピクニック。

午後:SUPの初心者レッスン、海洋ごみのマイクロプラスチック観察。

仕上げ:スタンプを集めて「夢洲ジュニア研究員」認定に挑戦。

注目しておきたい“見極めポイント”

事業者の方針と連携の広さ

運営ポリシー、地域連携・教育連携の姿勢、環境・安全のKPI設定が公開されるか。

多様な主体が関われる仕組みがあるかが見どころです。

設計の透明性と参加の機会

配置計画や風・音のシミュレーション、避難計画の説明、パブリックコメントの場づくり。

開かれた対話ほど、長期の信頼が育ちます。

アクセスと料金の納得感

鉄道・水上・バスの連携、ベビーカーや車いすの動線、参加費の幅、日帰りメニューの厚さ。

日常使いのしやすさが“愛され度”を左右します。

夢洲らしさを損なわないために——「静けさ」と「実験」を両立する

モータースポーツ拠点とラグジュアリーリゾートは、派手さで目を引く一方、夢洲の価値はむしろ「海の静けさ」「風と光の変化」「歩く楽しさ」に宿ります。

イベントのない日を豊かにし、学びと健康を日常に根づかせること。

にぎわいの熱と、静けさの陰影。

それらが呼応し合うコンポジションが整えば、夢洲は“続いていく祝祭”を日常に持つ島として成熟していくはずです。

いつから楽しめる?開発のスケジュールと地盤・交通など残る課題は?

いつから楽しめる?

夢洲の開発スケジュールと、地盤・交通など残る課題をやさしく整理

関西万博の閉幕後、夢洲は一気に「完成」するわけではありません。

撤去・整地・インフラの切替えを経て、都市機能やレクリエーション施設が段階的に立ち上がる計画です。

ここでは、「いつから」「どこを」「どう楽しめるのか」を、開発のフェーズと地盤・交通の課題とあわせてわかりやすく解説します。

フェーズ別で見る「遊べる」タイミングの目安

閉幕直後から2030年代前半までを、大きく5つのフェーズで整理します。

日付は目安で、実際の供用時期は工事進捗や安全確認の結果により前後します。

フェーズ1:閉幕直後〜翌年(撤去・整地の年)

- 主な作業:仮設の撤去、地中物の整理、仮設インフラから恒久インフラへの切替え準備。

- 楽しめる範囲:大規模な立入は制限されますが、外縁の遊歩道や一部のオープンスペースが「社会実験」的に時間限定で開放される可能性があります。

- できることの例:ウォーターフロントの夕景散歩、週末の期間限定マーケット、ガイドツアー型のレガシー見学(いずれも実施有無は都度案内)。

フェーズ2:2026〜2027(公共空間の段階供用)

- 主な作業:歩行者回遊の幹線(緑道・海沿いデッキ)、広場やグリーンボンドで整備される基盤施設の引渡し。

- 楽しめる範囲:パークフロント帯や海辺のプロムナードが平日・週末ともに安定して利用できるように。キッチンカーや小規模イベント、ラン&サイクルの社会実験も本格化。

- できることの例:ピクニック、海風を感じるテラス利用、トライアル運行の低速モビリティ体験。

フェーズ3:2028〜2030(民間施設の順次開業)

- 主な作業:ホテル、エデュテインメント、カンファレンスなどの民間投資案件の開業が始まる時期。街区単位で「開いていく」感覚に。

- 楽しめる範囲:日帰りレジャー+1泊の選択肢が現実に。ナイトタイム経済(ダイニング、ライトアップ、音楽イベント)も段階的に拡充。

- できることの例:海沿いレストランでの食事、屋内外ミュージアムや学びのプログラム、ランニング大会やアートフェスの定着。

フェーズ4:2030年前後〜前半(国際観光拠点の本格稼働)

- 主な作業:大規模集客施設の開業が重なり、回遊交通、宿泊、MICE(会議・展示)などが連動して動く段階へ。

- 楽しめる範囲:週末のにぎわいと平日の落ち着きが共存。海と都市のコントラストを活かした「過ごす目的」の来訪が増加。

- できることの例:仕事+レジャーのワーケーション、国際会議ついでの観光、モビリティや環境技術の体験プログラムの定例化。

フェーズ5:2030年代中盤以降(成熟と更新)

- 主な作業:利用実績に基づく再配分・改修、気候適応の強化、文化・スポーツ・教育の拠点形成が重層化。

- 楽しめる範囲:季節プログラムが年中行事に。市民参加の運営と企業連携が当たり前に。

開発の前提条件:地盤・環境・防災の“足腰”を確認

埋立地の地盤特性と主な対策

圧密沈下(じわじわ沈む)への備え

夢洲は埋立地のため、時間とともに地盤が締まって沈下する「圧密」が予想されます。

主要道路やライフライン下は深層混合処理や砂杭などで改良し、広場や緑地は表層の土厚を調整して段差・水たまりを抑えます。

供用後も「舗装の打ち替え」「段差のかさ上げ」「マンホール高の調整」といった定期メンテが前提です。

液状化と護岸・耐震

大地震時の液状化は埋立地の典型リスクです。

重要施設は杭基礎や地盤改良で耐震等級を確保し、護岸は耐波・耐震の強化と越波時の排水計画をセットで組みます。

避難動線は海から離れる高所・堅ろう建物へ短距離で到達できるよう、サインと夜間照明を含めて多重に整えます。

ガス・土壌の環境管理

埋立由来のガスや土壌汚染リスクは、遮水・ベント層、ガス抜き管、覆土管理、空気質のモニタリングで管理します。

広場の芝生下や植栽帯にはガス抜き層を設け、屋内施設は床下換気・気密計画で安全を担保。

定期測定の結果は見える化して安心につなげます。

気候危機への適応(高潮・豪雨・猛暑)

- 高潮・高波:護岸の耐越波性向上、越波時の排水ピット・非常用ポンプ、避難階段の多点配置。

- 豪雨:透水性舗装・雨庭・調整池をネットワーク化し、短時間強雨でも水が捌ける都市断面へ。

- 猛暑:高反射舗装、樹冠の大きい高木、ミスト・冷却ベンチ、日陰率を高める回廊で体感温度を下げます。

巨大構造物の維持管理

大屋根などのレガシー要素は、「映える」だけでなく維持管理コストとの釣合いが肝心。

点検動線の内蔵、部材の標準化、更新容易性(部品交換が短時間・高所作業を最小化)を設計に織り込み、更新費用はファンド等で平準化するのが現実解です。

交通の現在地とこれから:行きやすさは段階的に向上

鉄道:中央線延伸の輸送力と課題

- 強み:駅直結の大量輸送が核。ホーム有効長を長編成対応に整え、イベント時は増発・折返し運用でピークを捌きます。

- 課題:閉幕後は通勤・観光・イベントの需要が混在。朝夕ピークの混雑、終電前の偏在、駅前広場のタクシー待機や乗降整理がボトルネックになりやすい。

- 対応の方向性:時間差来訪のプロモーション、列車ダイヤの季節変動対応、駅ナカに滞留を逃がす仕掛け(物販・展示)で分散を図ります。

道路:工事車両・観光・物流の共存

- 工事の谷間が続くため、建設車両と一般車の動線分離が必須。特に週末や大型イベント時は現地誘導+デジタル標識で流入を制御します。

- マイカーは原則「事前予約駐車」+「料金の時間変動制」で需要平準化。海側に臨時駐車、駅側は短時間乗降中心など役割分担を明確に。

- 渋滞の火種は交差点の右折滞留と合流部。信号制御の可変化、臨時右折禁止、交通管制との連携で流れを守ります。

ラストワンマイル:低速モビリティ・BRT・水上交通

- 低速モビリティ:電動カートやシェア電動アシストなど、短距離・低速で安全に回れる手段を公式ルートに集約。

- BRT:駅〜主要広場〜海沿いを循環するバス高速輸送は、天候不良時の頼れる代替。優先レーンや信号優先で定時性を確保します。

- 水上交通:天候に左右されますが、都心やベイエリアとつなぐ魅力的なアクセス。運賃・時刻のわかりやすさが定着の鍵。

混雑を避ける賢い行動のコツ

- 到着・出発は30〜60分ずらす。

- 駅からは「海へ直行→内陸へ戻る」など一筆書きで回り、逆流を作らない。

- 雨・強風日は屋内比率の高い動線に切替え、BRTやデッキ接続を活用。

安全・安心を支える運営のしくみ

避難・帰宅支援は“多重化”が基本

- 避難先:高台化した広場や堅ろう建物の上層階を複数確保。経路は視覚・触覚(点字ブロック等)・音声で多重案内。

- 停電・断水:非常用電源、貯水、衛星通信を主要拠点に分散配置。情報はアプリとアナログ掲示の両建てで。

- 大混雑時:入場制限や片側通行を迅速発動。ボランティアと警備会社の合同オペで誘導ラインを維持します。

ユニバーサルアクセスの徹底

- バリアフリー動線は最短・最小勾配で複数ルート化。

- 多言語・やさしい日本語・ピクトグラムの併記で迷いを減らす。

- ベビーカー・車いす・高齢者向けの休憩頻度と日陰をルート設計に内蔵。

進捗はどう追う?

“今、どこまで来たか”の見極めポイント

鍵となるマイルストーン

- 撤去・整地完了の告示(安全確認・環境測定の結果公表)。

- 主要回遊軸(緑道・海沿いデッキ)の供用開始案内。

- 駅前広場・バスターミナルの本運用開始。

- 民間施設の建築確認と開業時期の公表。

- 気候適応(調整池・護岸改良等)の完成報告。

市民が関われる参加の機会

- 社会実験(モビリティ、マーケット、健康プログラム)のモニター参加。

- 清掃・植栽・ベンチ塗装などのメンテナンス・パートナー活動。

- 公開レビュー(景観・サイン・ユニバーサルデザイン)への意見提出。

閉幕後の「遊び方」を時期別に提案

すぐに楽しむ(フェーズ1):レガシーの輪郭を味わう半日

- 静かな時間帯を狙う:午前の海風散歩で音と光の変化を楽しむ。

- 期間限定プログラムに乗る:解説付きツアーや小さなマーケットで、完成前ならではの“素の表情”を体験。

- 写真は望遠+広角の2本立て:遠景の構造美と、足元の工事痕跡という二つのスケールを記録に。

2年後を狙う(フェーズ2):海と緑のデイユース

- 芝生でピクニック→海沿いデッキでカフェ→夕焼け撮影とライトアップ鑑賞。

- 低速モビリティの体験で回遊範囲を広げ、歩きすぎないルートを設計。

- 風対策に軽アウター、日差し対策に帽子と日陰マップの準備を。

本格稼働期(フェーズ3〜4):1泊2日で“都市と海”を行き来する

- Day1:海沿いでアクティビティ→ホテルチェックイン→ナイトプログラム(音楽・アート・ダイニング)。

- Day2:朝の静けさ散歩→学びの拠点で展示・ワークショップ→夕方に市内の別エリアへ回遊。

- 移動は鉄道+BRT中心、マイカーは事前予約駐車のみ。荷物は駅ロッカーやホテルへ直送で身軽に。

残る課題と折り合いかた:期待と安全の両立

- 地盤の「ゆっくり変わる」を前提に、段差や水はけの維持管理を定期的に実施。来訪者も通行規制・補修区画への理解を。

- 交通は「ピークを作らない」行動が効く。時間差来訪、公共交通利用、混雑予報の確認を習慣化。

- 環境は「見える化」で信頼を積み上げる。空気・水・騒音のモニタリング結果や、気候適応の取り組みを継続的に公開。

- 運営は「開きすぎず閉じすぎず」。静けさを守る時間帯・空間と、にぎわいのゾーンを明確に分け、両立を図ります。

スケジュール早見(目安)

- 〜翌年:撤去・整地の中心期。限定的な開放・社会実験を不定期実施。

- 2026〜2027:海沿い・緑道など公共空間の段階供用。日帰りの楽しみが現実に。

- 2028〜2030:ホテルやエデュテインメント等の民間施設が順次開業。1泊需要が増加。

- 2030年代前半:国際観光・MICEの本格稼働。街全体での回遊が完成形に近づく。

最後に:賢く待ち、賢く遊ぶ

夢洲は「完成」を待つ場所ではなく、完成へ向かって変化を楽しむ場所です。

安全確認と環境管理を最優先に、公共空間から徐々に開いていく段階を味わいましょう。

スケジュールの要所(撤去完了・回遊軸の供用・主要施設の開業)を押さえ、混雑を避ける行動のコツを取り入れれば、閉幕後すぐからでも十分に楽しめます。

海と未来が出会うこの島で、成熟していく都市の「経過」をあなたの時間に重ねていきませんか。

最後に

海沿いの広場や緑道を軸に、誰もが歩いて回遊しながらくつろげるパークフロント。

日陰やベンチ、水辺眺望を整え、イベント時は賑わい、平常時はピクニックや散歩・ジョギングも。

非常時は避難・物資拠点に。

ユニバーサルデザインやリユース、再エネ活用で環境配慮と快適性を両立。

水際のカフェや軽運動、親子で遊べる芝生も想定。

誰一人取り残さない案内と休憩機能も充実。

コメント