ある日突然、Windows Update後にPCが起動しない、黒画面になる、周辺機器が使えない——そんな“致命的更新問題”は誰にでも起こり得ます。本稿では、何が起きるのか・どの環境が影響を受けやすいかをやさしく解説し、10分でできる該当チェック、今すぐ取る安全対策とデータ保全、起動不能時の復旧手順、そして次回トラブルを避ける更新運用術までを、一般の方向けに分かりやすくまとめました。知って備えれば、更新は怖くありません。

- そもそも「致命的更新問題」とは何が起き、どんなリスクがあるの?

- どのWindowsバージョンやPCが影響を受けやすく、代表的な症状は?

- 自分のPCが該当しているかを簡単に確認するには?

- エラーコードから“ざっくり”該当度を推定する

- コマンドで素早く確認したい場合(任意)

- “該当の可能性あり”と判断したら、まずやる安全対策

- 「自分は該当していない」と判断できる状態の目安

- “見逃しがちなチェック”で該当リスクをさらに絞り込む

そもそも「致命的更新問題」とは何が起き、どんなリスクがあるの?

「致命的更新問題」とは何か

Windowsはセキュリティの向上や不具合修正、新機能の追加を目的として、定期的に更新プログラム(アップデート)を配信します。

通常は再起動で完了し、日常の作業に目立った影響はありません。

しかしまれに、更新によってPCが正常動作できなくなる深刻なトラブルが発生します。

これを便宜的に「致命的更新問題」と呼びます。

ここでの「致命的」とは、単なる表示崩れや一時的な遅さではなく、起動不能・重大なデータ損失・広範囲な機能停止など、PCとしての基本機能に支障が出るレベルを指します。

問題が起こる契機は月例の品質更新でも、大規模な機能更新でも、ドライバ更新やファームウェア更新でもあり得ます。

実際に何が起きるのか(代表的な症状)

致命的更新問題で多いのは、次のような症状です。

いずれも作業継続が難しく、復旧の手間や時間を要します。

- 起動不能や再起動ループ:電源を入れてもWindowsが立ち上がらず、自動修復やロゴ画面を行き来する。「更新を構成しています」の表示が繰り返される。

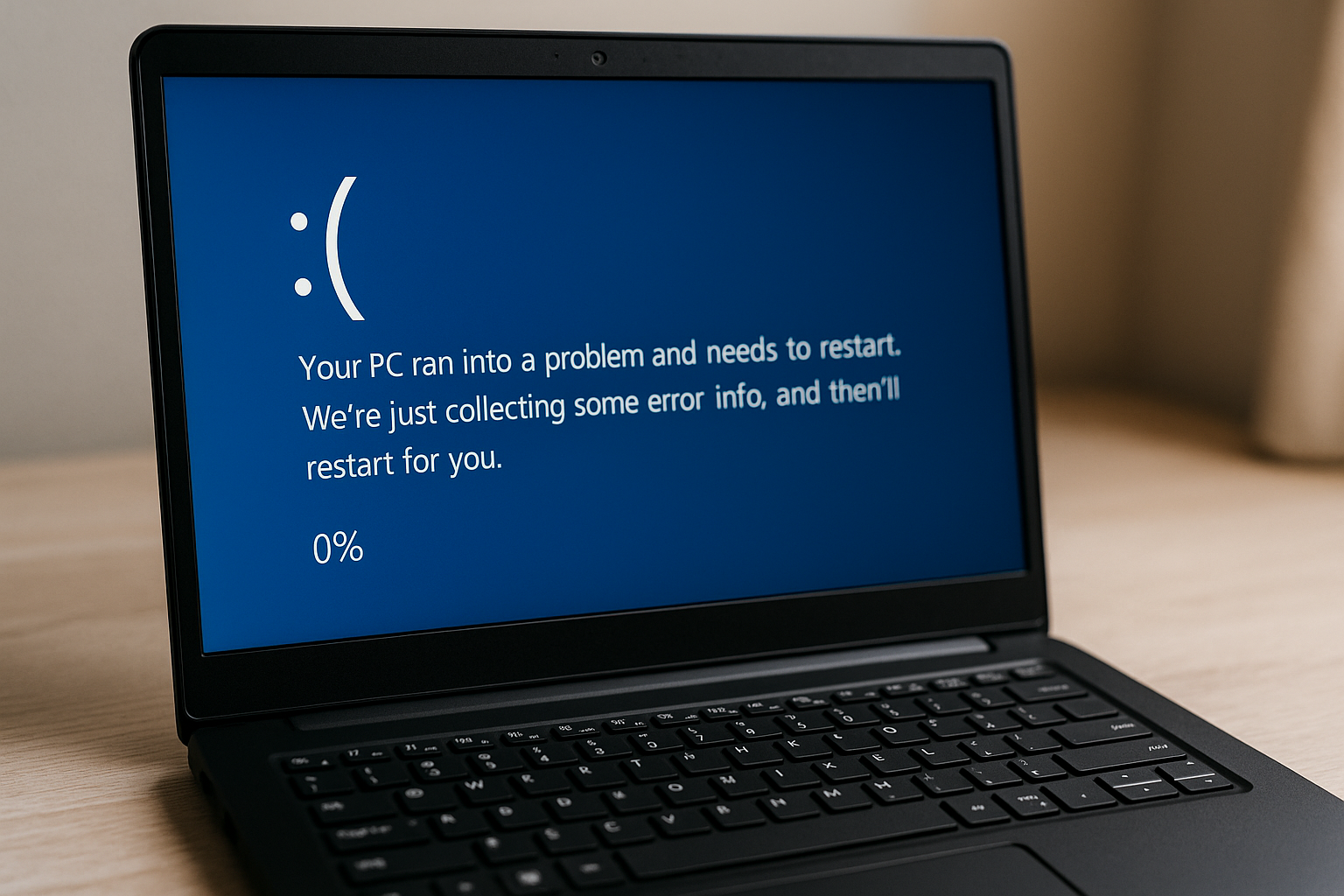

- ブルースクリーン(BSOD):青い画面で停止し、エラーコードが出て進めない。ストレージやドライバのエラーが原因で出ることがある。

- 黒画面・ログイン不可:サインイン画面に進めない、もしくはパスワード入力後に真っ黒で止まる。エクスプローラーが起動しないケースもある。

- デバイス認識の喪失:キーボード、マウス、タッチパッド、Wi‑Fi、オーディオ、プリンタ等が突然使えなくなる。ネットワークが切れてオンライン認証やクラウド保存ができない。

- ユーザープロファイルの一時化:ログイン後に「初期化されたようなデスクトップ」になり、ドキュメントが見当たらない(実体は別の場所に残っていてもアクセスできない状況に見える)。

- 著しいパフォーマンス低下やアプリ起動不可:CPU使用率が高止まりし、アプリが頻繁に落ちる。特定ソフトが起動しない、ファイル関連付けが壊れる。

- 暗号化やセキュアブートの絡みで起動が止まる:BitLockerの回復キー要求、ファームウェア設定変更後にOSが不整合を起こすなど。

- 更新自体の失敗:更新が0%や特定の進捗で止まり、再試行しても同じエラーになる。ロールバックがループする。

なぜ起きるのか(主な要因)

根本原因は1つに限られず、複数の要素が重なることも多いです。

代表的な要因を整理します。

- ドライバや周辺機器との非互換:グラフィックス、ストレージ、ネットワークなど重要デバイスのドライバが更新と衝突し、起動や安定性に影響。

- ファームウェア/UEFI/TPMの整合性不良:セキュアブートやTPMの状態変化、BIOS/UEFIの古さ・設定変更が更新適用後に矛盾を招く。

- ストレージの空き容量不足やディスク障害:更新に必要な作業領域が足りない、あるいはSSD/HDDに不良セクタがあり、システムファイルの書き換えで破綻する。

- 更新の中断(電源断・スリープ):適用中にバッテリー切れや強制終了が発生し、途中状態のまま再起動して破損を起こす。

- セキュリティソフトや常駐ツールの干渉:ファイル監視やネットワークフィルタが更新処理を阻害し、インストールや初回起動が失敗。

- システムファイル/サービススタックの破損:過去の失敗や不整合が残り、次の更新で顕在化。累積更新の順序や依存の問題が絡むことも。

- 高度なストレージ構成の複雑さ:RAID、複数パーティション、外付けドライブの接続状態、暗号化の設定などが影響。

- レガシーアプリやシェル拡張:古い常駐ソフト、カスタムフォント、独自フックを持つツールが新しいシステムに適合しない。

どんなリスクがあるのか(影響の広がり)

致命的更新問題は、単に「再起動すれば直る」といった軽微な不調とは性質が異なります。

想定されるリスクは次の通りです。

- データ損失・破損:ユーザープロファイルの消失、ドキュメントの破損、メールやアプリ設定の消滅など。更新処理中の書き換えが失敗すると影響が連鎖することがあります。

- 業務停止・機会損失:長時間の起動不能やアプリ不稼働による作業中断、納期遅延、顧客対応遅れ。リモートワーク環境では認証不能やVPN不可が致命傷になりやすい。

- セキュリティ低下:更新の巻き戻しや停止により、脆弱性が長期間残存。パッチ未適用期間が長引けば、攻撃の成功率が上がります。

- コンプライアンス上の問題:規制や契約で求められるパッチ適用やログ保全が守れず、監査・認証・取引に悪影響を及ぼす可能性。

- コスト増加:復旧作業、外部サポート、代替機手配、データ復元、再設定・再教育など、直接・間接費用が膨らむ。

- 信頼低下・心理的負担:システムやクラウドへの不信感、IT運用に対する心理的ストレスの増大。対外的には品質や可用性の評価に影響します。

「致命的」の線引き(重大度を見極める視点)

更新後の不具合がすべて致命的というわけではありません。

次の観点を満たすほど重大度は高いと考えられます。

- 回復不能性:通常起動ができない、セーフモードや自動修復でも復帰しない。

- 影響範囲:1台の一時不調にとどまらず、同構成の複数台で再現する、または中核システム・ネットワーク全体に波及。

- 業務影響の大きさと時間:代替手段がなく、停止時間が数時間~数日に及ぶ。

- データ保全性の喪失:ユーザーデータや設定の消失・破損が発生し、復元ポイントやバックアップも使えない。

- 再発性:ロールバックしても同じ更新で再度失敗する、または別の不具合を誘発する。

典型的な発生シナリオ

具体的なイメージをつかむために、よくある流れをいくつか挙げます。

- 機能更新後のドライバ衝突:大規模な機能更新でグラフィックスやストレージのドライバが合わず、起動直後にブルースクリーン。既存ドライバが自動更新で置き換わり、レガシーアプリや外部GPUが不安定化する。

- 品質更新での周辺機器断:印刷スプーラやUSB制御の変更でプリンタやスキャナが認識されず、請求書や配送ラベルが出力不能になり、業務が止まる。

- 暗号化・ファームウェア絡みの起動停止:ファームウェア更新やセキュアブート設定変更後にOS更新が走り、暗号化の検証との整合が崩れて回復キーの要求や起動不能に陥る。

- 容量不足のまま更新開始:作業用の一時領域が確保できず、途中で更新が失敗。ロールバックも完了せずに再起動ループになる。

リスクを高める環境的要因

同じ更新でも環境によって結果は変わります。

次の条件が重なると致命度が上がりやすくなります。

- 周辺機器が多く、ドライバが古い:複数メーカーのデバイスが混在し、更新検証が追いつかない。

- ディスク空き容量が少ない:特にシステムドライブが常時圧迫されている。

- 電源管理が不安定:ノートPCのバッテリー劣化や、更新中にスリープ・シャットダウンが発生しやすい設定。

- 常駐ソフトが多い:セキュリティ、チューニング、バックアップ、仮想化、VPNなど複数の低レベルフックを持つアプリが併存。

- レガシーアプリ/独自カスタマイズ:旧式の業務アプリ、シェル拡張、カスタムポリシーが新バージョンと競合。

「起きやすいタイミング」と認識しておくべきポイント

すべての更新が危険というわけではありませんが、次のタイミングは注意が必要です。

- 大規模な機能更新の直後:新コンポーネントが一斉に置き換わるため、影響範囲が広い。

- ドライバやファームウェアの更新が同時に当たる時:OS・ドライバ・UEFIの境界で不整合が出やすい。

- 長期間更新を止めた後の一括適用:依存関係や順序が複雑化し、途中失敗の確率が上がる。

- 大事な作業の直前:再起動を促されて急いで適用し、想定外の時間を要して機会損失に繋がる。

「致命的更新問題」が投げかける本質的なリスク

この問題の怖さは、単発の不具合よりも「IT運用の前提」を揺るがす点にあります。

更新はセキュリティの要でありながら、一方で可用性やデータ保全に直接影響します。

適用を止めれば脆弱性リスクが上がり、無思慮に適用すれば可用性リスクが上がる、という二律背反が生じます。

したがって、更新という行為そのものが「セキュリティ(守るために変える)」と「信頼性(守るために変えない)」の綱引きであることを理解する必要があります。

致命的更新問題は、その綱引きが破綻した状態であり、単一のテクニカルエラーに留まりません。

復旧に手間取れば、重要データの消失、ビジネス上の信用低下、法令遵守の不備、さらには組織の意思決定の遅延や萎縮を招きます。

逆に言えば、こうしたリスクを自覚し、更新の位置づけを「定期的な家事」ではなく「計画を伴う変更管理」と捉え直すことが、影響最小化につながります。

まとめ:何が起き、何が危険なのか

致命的更新問題とは、Windowsの更新が引き金となって、起動不能・広範囲の機能停止・データ損失など端末の根幹を揺るがす障害が発生する状態です。

背景にはドライバやファームウェアの非互換、容量や電源などの環境要因、常駐ソフトの干渉、過去の不整合の累積などが絡みます。

リスクは技術的な不具合にとどまらず、業務停止、セキュリティの脆弱化、コスト増、法的影響、信頼低下と多方面に及びます。

更新は必要不可欠である一方、いつでも致命的な障害に転じ得るという前提を持っておくことが大切です。

何が起こり得るのか、どこが危険なのかを知っているだけでも、いざという時の判断と行動の質は大きく変わります。

どのWindowsバージョンやPCが影響を受けやすく、代表的な症状は?

影響を受けやすいWindowsの系統と更新の種類

「致命的更新問題」は、どのWindowsでも起こり得ますが、影響を受けやすい“系統”や“更新の種類”には傾向があります。

まずは全体像を押さえておきましょう。

- 品質更新(毎月の累積アップデート): セキュリティ修正やバグ修正が中心。広範囲に配布されるため影響が出ると母数が大きい。周辺機器や常駐ソフトとの相性でトラブルが起きやすい。

- プレビュー更新(任意/オプション): 翌月の修正を先行適用する位置づけ。新しい変更が含まれるため、検証不足の不具合が残っていることがある。安定最優先なら適用は控えるのが無難。

- 機能更新(年1回前後の大型更新): OSの土台が入れ替わるため最も相性問題が出やすい。ドライバー、ブート構成、セキュリティ制御の変化が多い。

- ドライバー/ファームウェア更新: ハード固有の問題と直結。オーディオ、グラフィックス、Wi‑Fi/BT、ストレージ(RAID/NVMe/IRST)で影響が出やすい。

- Defender/セキュリティ基盤の更新: EDR、仮想化ベースの保護(VBS/HVCI)や証明書検証の厳格化で、古いソフトやドライバーが動かなくなることがある。

影響を受けやすいWindowsバージョンの傾向

バージョンそのものの善し悪しというより、「設計やサポート状況」「導入される新機能の量」「周辺機器との相性」に左右されます。

主な傾向は次の通りです。

- Windows 11(最新機能系、22H2/23H2/24H2世代): 新機能やセキュリティ強化の変更幅が大きい分、ドライバーや周辺機器の古い世代とぶつかることがある。特に高リフレッシュレート表示、HDR、モダンスタンバイ、VBS/HVCI、Wi‑Fi 6/6E、Bluetooth LE Audioなど新しめの機能を使うPCで影響が顕在化しやすい。

- Windows 10 22H2: もっとも導入母数が多く、構成の多様性が高い。安定度は高い一方、古いドライバーや長年積み重なったカスタマイズ(レジストリ/常駐ツール/独自VPN/古いウイルス対策)との相性で更新後に不具合が出るケースがある。

- Windows 10 LTSC系(2019/2021など): 機能更新が少ないため大きな崩れは起きにくいが、ドライバーや企業向けセキュリティ製品の更新タイミングがずれると、累積更新で思わぬ停止要因になることがある。

- サポート終了系(Windows 8.1/7等): 正規サポート外の環境では、更新そのものが提供されなかったり、非公式更新や手動適用が原因でブート不可・署名検証エラーに陥る危険が高い。

影響を受けやすいPCの特徴(ハード/ソフト構成)

同じWindowsでも、PC側の設計や設定で「つまずきやすさ」が大きく変わります。

以下の特徴が複数当てはまるほどリスクは上がります。

- ストレージ周りが複雑: Intel RSTや独自RAID、SATA/AHCI設定の切り替え履歴、古いNVMeドライバー、暗号化(BitLocker/ベンダー独自暗号)を併用している。

- BIOS/UEFIやドライバーが古い: UEFIファームやチップセット/ME Firmware、GPU、オーディオ、無線LAN/BT、タッチパッドの更新が長期間止まっている。

- 仮想化や高度なセキュリティを有効化: Hyper‑V、WSL2、仮想化ベースのセキュリティ(VBS/HVCI)、メモリ整合性、Application Guard、Credential Guardなどを使っている。

- 常駐セキュリティ/業務ソフトが多い: EDR/EPP、DLP、VPNクライアント、プロキシ/証明書配布ツール、キッティング系エージェントなどがOSの低レイヤにフックしている。

- 周辺機器が多い/古い: USBプリンター、スキャナー、バーコードリーダー、業務用ドングル、Webカメラ、オーディオIFなどの旧ドライバー。

- 空き容量や健康状態が悪い: システムドライブの空きが少ない、SSDのSMARTに警告、ファイルシステムエラーが放置されている。

- 多言語/IME/フォントを大量導入: 言語パック/機能言語や古いIME、独自フォントを多数入れている。

- Insider/プレビュー更新を受け取る設定: 安定前の変更が適用されやすい。

よくあるトラブル症状のパターン

「致命的」と言われる現象は、体感的には次のカテゴリーにまとまります。

症状の言い換えや典型的な現れ方も併記します。

- 起動不能/再起動ループ

- Windowsロゴ→「自動修復を準備しています」→復旧失敗の繰り返し

- ブルースクリーン(例: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE、UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME、SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED など)

- 「更新を構成できませんでした」「変更を元に戻しています」がループ

- ログオンはできるが使えない

- 真っ黒画面(カーソルのみ)/タスクバーやスタートが無反応

- エクスプローラーが起動直後に落ちる/再起動を繰り返す

- 一時プロファイルでサインインされ、デスクトップや設定が初期化されたように見える

- ネットワーク/VPNが不安定

- Wi‑Fiのネットワーク一覧が出ない/接続が頻繁に切れる

- VPNクライアントが起動しない/接続即切断/名前解決ができない

- RDP/共有フォルダに繋がらない(認証やSMB周りの変更影響)

- 印刷/スキャンができない

- 印刷スプーラーが停止/ジョブが残り続ける

- USBプリンターが「不明なデバイス」になる/色が崩れる/両面印刷が消える

- 音声/映像/周辺機器の不具合

- 音が出ない/マイクが認識されない/Bluetoothオーディオが途切れる

- カメラが使えない/ZoomやTeamsで映らない

- 外部ディスプレイが点滅/高リフレッシュやHDRでブラックアウト

- パフォーマンス/電源問題

- CPU使用率が高止まり(Windows Installer/Antimalware Service/WMIなど)

- メモリリーク/スリープから復帰できない/バッテリー消費が急増

- 更新そのものが進まない

- ダウンロード0%/インストールで停止/エラーコード(0x8007xxxx 等)

- 「再起動が必要」が消えない/ロールバックが毎回発動

- セキュリティ/証明書関連

- BitLockerの回復キー入力が頻発/起動毎に求められる

- ドライバーの署名検証が厳格化され、古いドライバーが読み込めない

- 社内証明書/スマートカードログオンが失敗

組み合わせで起きやすい代表例(傾向)

具体的な製品名や型番に限らず、次のような“組み合わせ”は相性問題を誘発しがちです。

- 古いストレージドライバー(RST/RAID)+大型の機能更新: ブート時に必要なドライバーの読み込み順や署名検証が変わり、起動不可になる。

- 独自VPN/セキュリティエージェント+ネットワークスタック更新: カーネル/フィルタドライバーのAPI変更で接続不能やBSOD。

- 旧式プリンタドライバー(Type 3など)+印刷スプーラー周りの修正: スプーラー停止や設定消失。

- 高機能グラフィックス設定(可変リフレッシュ/HDR/複数モニター)+GPUドライバー更新: 点滅、黒画面、ゲーム/動画再生のクラッシュ。

- VBS/HVCI有効化+未更新のデバイスドライバー: 互換性チェックに弾かれロード失敗、機器が無効化。

自分の環境が“影響を受けやすい側”か見分けるチェックポイント

以下の確認をして複数該当する場合は、更新前にバックアップや復元ポイントの作成、プレビュー更新の無効化、ドライバー更新の先行適用などの予防を検討しましょう。

- OS情報: 「winver」でビルド/エディション、更新履歴を確認。Insider/オプション更新が有効になっていないかを見る。

- 空き容量/健康状態: システムドライブの空きが20GB未満でないか、SSDのSMART警告はないか。

- ファーム/ドライバー: UEFI、チップセット、GPU、無線、オーディオ、ストレージのドライバー日付が1年以上前のまま止まっていないか。

- 暗号化/起動構成: BitLocker/サードパーティ暗号、RST/RAID、ブート設定変更の履歴がないか。

- 常駐ソフト: EDR/VPN/プロキシ/キーボード拡張/IME置換など低レイヤを触る常駐が複数ないか。

- 周辺機器: 古いプリンター/スキャナー/オーディオIF/業務用USBデバイスが常用されていないか。

- 多言語/IME: 言語パックやIMEの組み合わせが多すぎないか(不要なものは無効化)。

バージョン別の“起きやすい場面”のイメージ

より具体的な発生場面のイメージを、バージョン軸で簡潔にまとめます。

- Windows 11 23H2/24H2: 新機能やセキュア化の強化により、古いドライバーの読み込み拒否、モダンスタンバイや電源管理の不具合、Bluetooth/オーディオの相性が顕在化しやすい。

- Windows 10 22H2: 長期運用PCで累積したレガシー構成との衝突(プリントスプーラー、旧VPN/EDR、IEモード/古いActiveX系コンポーネント)が火種になりがち。

- LTSC系: 更新頻度が低いぶん、まれに入る大きめの累積更新やドライバー更新が一度に多数の変更を含み、予期せぬ副作用が出ることがある。

- サポート終了OS: 署名や証明書チェーンの最新要件に未対応で、ドライバーやアプリが突然起動できなくなるリスクが高い。

「影響を受けやすいPC」の具体像をもう一歩深掘り

さらに一段具体化すると、以下のようなPCは警戒度が高めです。

- メーカー製ノートでBIOS更新が何年も未適用、かつメーカー独自アプリが常駐多数

- 自作/BTOでマザーボード付属の初期ドライバーのまま、OS側の自動ドライバー更新に任せている

- 業務用途でUSBドングルやレガシー機器(シリアル/パラレル変換など)を常用

- 開発/検証用途でHyper‑V/WSL2/Docker、複数の仮想スイッチやトンネルを併用

- 高解像度マルチモニター(144Hz以上/HDR)+ノートの内蔵GPUと外部GPUの切り替えを頻繁に行う

症状が出たときの見分け方のヒント(原因を絞る視点)

同じ「起動しない」でも原因の層はさまざまです。

以下の切り口で層を切り分けると、回復の糸口が見つかりやすくなります。

- ブート層: ブルースクリーンのエラー名/コード、復旧環境が起動するか、セーフモードは入れるか。

- サインイン層: ログイン前後で止まる場所、ネットワーク/ドメイン認証の有無、オフラインなら進むか。

- ドライバー層: 最近更新されたデバイス(GPU/オーディオ/無線/ストレージ)をデバイスマネージャーで確認、直前のロールバックで改善するか。

- サービス/常駐層: クリーンブート(最小構成)で改善するか、問題のサービスやタスクがあるか。

- ネットワーク層: VPNオフ/プロキシ無効/別経路で改善するか、DNS/証明書関連のイベントが出ていないか。

まとめ:どの環境が影響を受けやすいか、症状はどう現れるか

更新の“危なさ”は、OSバージョン単独では決まりません。

大きな変更が入るタイミング(機能更新/プレビュー更新)ほど、古いドライバーや周辺機器、仮想化・セキュリティ機能、独自VPN/EDRなど「OSの低レイヤに深く関わる要素」を多く抱えたPCで不具合が出やすくなります。

症状は、起動不可/ループ、黒画面やスタート無反応、ネットワーク/VPNや印刷の断続的失敗、音声/映像デバイスの動作不良、性能低下やバッテリー異常、更新プロセスの停滞、署名/証明書絡みの拒否といった形で現れるのが典型です。

自分の環境が「影響を受けやすい側」に寄っていないかをチェックし、更新前にドライバーとファームの最新化、バックアップの確保、プレビュー更新の抑制といった基本を整えておけば、万一の際にも被害を最小限に抑えられます。

更新は避けるものではなく、準備して「安全に通過する」もの。

どのバージョン/PCがつまずきやすいのかを知ることが、最初の一歩です。

自分のPCが該当しているかを簡単に確認するには?

自分のPCが該当か“10分で判断”する簡易チェックフロー

致命的な不具合が報告されているWindowsアップデートに対して、自分のPCが影響を受ける可能性が高いかを、できるだけ手早く見極める手順をまとめました。

特別な知識は不要で、Windows 10/11のどちらでも実施できます。

- 手順A:現在のWindowsエディション/バージョン/OSビルドを把握する

- 手順B:更新履歴で「失敗」「ロールバック」「エラーコード」の有無を確認する

- 手順C:問題が指摘されているKB番号と自分の更新状況を照合する

- 手順D:Windows Updateの“ブロック(保留)表示”や回避策適用の有無を確認する

- 手順E:影響を受けやすい“赤信号サイン”(容量不足・ドライバ警告など)をチェックする

- 手順F:該当の可能性が高い場合に備えた安全策をすぐ有効化する

手順A:WindowsのバージョンとOSビルドを把握する

まずは自分の環境を正確に知ることが重要です。

画面右下の検索から「winver」と入力してEnter。

表示されたダイアログで「Windows 10/11」「バージョン」「OS ビルド」を確認します。

または「設定」→「システム」→「バージョン情報」でも確認できます。

ここで控えた数値(例:Windows 11 23H2、OSビルド 22631.xxxx)が、後でKB情報と照合する基準になります。

手順B:更新履歴で「失敗」「ロールバック」を確認する

「設定」→「Windows Update」→「更新の履歴」を開きます。

次のポイントを確認してください。

- 最近の品質更新や機能更新に「インストールに失敗」「再試行」「ロールバック」などの表示がないか

- ドライバー更新が直近で多数適用(または失敗)していないか

- 失敗の横にエラーコード(例:0xC1900101、0x800F0922、0x8007000D)が表示されていないか

すでに失敗が続いている、またはロールバックが発生している場合は、該当リスクが高めです。

手順C:問題のKB番号と自分の状態を照合する

ニュースやSNS、企業の障害情報で具体的なKB番号(例:KB50xxxxx)が示されている場合は、以下を確認します。

- 「更新の履歴」→「品質更新プログラム」で該当KBが「インストール済み」か

- 「Windows Update」のトップ画面に該当KBが「ダウンロード待ち」「インストール待ち」になっていないか

- 「オプションの更新プログラム」(ドライバーやプレビュー)に該当が出ていないか

目的は「問題のKBがもう入っているか」「これから入ろうとしているか」「まだ出てきていないか」を見極めることです。

入っていないのに繰り返し失敗しているなら、すでにブロック(後述)が掛かっているか、根本的な環境要因がある可能性があります。

手順D:ブロック(保留)や回避策の表示を確認する

Microsoftは、特定の構成で問題が起きると、該当PCに「保留(Safeguard hold)」を掛け、アップデートを自動的に見送る場合があります。

次をチェックします。

- 「Windows Update」トップに「このPCはまだ準備ができていません」などの表示が出ていないか

- 機能更新(例:Windows 11 23H2など)が案内されているのに「インストール」ボタンが表示されない、またはグレーアウトしていないか

- 更新失敗の詳細に「互換性の問題」「ドライバーとの競合により中止」などの文言がないか

このような表示がある場合、あなたのPCは「該当リスクがあるため一時的に見送られている」可能性が高いです。

手順E:赤信号サイン(環境要因)を素早くチェック

致命的更新問題は、OS側の不具合に加えて、PC側の状態が引き金になるケースも多くあります。

次の“赤信号サイン”があるとリスクが上がります。

- ディスク空き容量の不足:Cドライブに20GB以上の空きがない(大規模更新は特に要注意)

- デバイスマネージャーに「!」や「?」の警告マークがある(ドライバー未整備や互換性問題)

- サードパーティの常駐ソフト(ウイルス対策、VPN、チューニングツールなど)がアップデート中も動作している

- 外付けストレージや多ポートUSBハブ、古い周辺機器が多数つながっている

- BitLockerやディスク暗号化が有効で回復キーを管理していない(途中で回復キーが求められる可能性)

これらは不具合の「増幅器」になりがちです。

該当する場合は、後述の安全策を早めに取りましょう。

画面のどこを見ればよいか(Windows 10/11共通の具体手順)

1. バージョンとOSビルドの確認

検索に「winver」と入力→表示されたウィンドウの「バージョン」「OS ビルド」をメモ。

または「設定」→「システム」→「バージョン情報」を開き、Windowsのエディション、バージョン、OSビルド、エクスペリエンス パックの有無を確認。

2. 更新の履歴で状態を確認

「設定」→「Windows Update」→「更新の履歴」→「品質更新プログラム」や「ドライバー更新プログラム」を開き、最近の適用状況と失敗の有無、エラーコードを確認。

必要に応じて「詳細表示」を開く。

3. オプション更新・プレビュー更新の扱い

「Windows Update」→「詳細オプション」→「オプションの更新プログラム」に「プレビュー」や「ドライバー更新」が並ぶ場合、問題が出ている期間は慌てて適用しないのが無難。

既知の不具合があるKBは、正式リリース前に広くテストされていることもあるため、様子見が得策です。

4. 保留(Safeguard)とメッセージ

「Windows Update」トップに「このPCはまだ準備ができていません」「後で再試行してください」などのメッセージがある場合、互換性ブロックが有効な可能性があります。

この表示自体が“該当リスクがあるため保護されている”サインです。

エラーコードから“ざっくり”該当度を推定する

エラーコードは難しく感じますが、要点だけ押さえれば判断材料になります。

- 0xC1900101:ドライバー起因の典型。GPU/ストレージ/ネットワークなどのドライバーが影響。周辺機器の取り外しや、メーカー提供ドライバーへの更新で改善することが多い。該当リスクは高め。

- 0x800F0922:システム予約領域の容量不足、または更新サービスへの接続問題などで発生しやすい。Cドライブの空き不足やVPN常駐が影響することも。対策可能性は高い。

- 0x8007000D/0x80073712:更新用の一時ファイルやコンポーネントの破損が疑われる。更新コンポーネントのリセットや修復で解消することが多い。

これらが連続して出る場合は「環境要因+更新の相性」の両方が絡む可能性があり、致命的更新問題に該当しやすい状態だと考えられます。

コマンドで素早く確認したい場合(任意)

コマンドに慣れている場合の簡易チェックです。

すべて管理者権限のターミナル(PowerShell)で実行します。

- バージョン・ビルドの確認:winver(または「設定」画面での確認で十分)

- 適用済み更新の一覧:Get-HotFix(PowerShell)

- コンポーネント状態の簡易チェック:DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth

- システムファイル整合性:sfc /scannow

Get-HotFixで気になるKBが見当たらないのに、更新の履歴で失敗が続く場合は、互換性ブロックや環境要因の可能性が高いと考えられます。

“該当の可能性あり”と判断したら、まずやる安全対策

致命的な不具合に巻き込まれる前に、次の最低限を実施しておくと安心です。

- 更新の一時停止:設定→Windows Update→「1~2週間の一時停止」で様子見

- バックアップ:重要データを外部ストレージやクラウドに退避(ユーザーフォルダ全体が理想)

- 復元ポイントの作成:「システムの保護」を有効化し、手動で復元ポイントを作る

- 周辺機器を最小構成に:大型更新前はUSBデバイスを外す(キーボード・マウスのみ)

- 空き容量の確保:Cドライブに20GB以上の空きを確保(ダウンロード・一時ファイルの整理)

- 常駐ソフトの見直し:アップデート中はサードパーティ製セキュリティやVPNを一時停止

これらは「該当を回避する」だけでなく、「該当しても痛手を最小化する」目的があります。

「自分は該当していない」と判断できる状態の目安

- 最新の品質更新が複数回連続で成功している

- 更新履歴にエラーコードがなく、ロールバックが発生していない

- Windows Updateに「保留」や「準備中」などのブロック系メッセージが出ていない

- デバイスマネージャーに警告がなく、空き容量も十分

- 問題のKB番号がインストール済みで、特に症状(起動不能、ブルースクリーン、重大なアプリ不具合)が出ていない

この状態なら、致命的更新問題の“直撃”可能性は低めと判断できます。

“見逃しがちなチェック”で該当リスクをさらに絞り込む

メーカー製PCのユーティリティ

Lenovo Vantage、Dell SupportAssist、HP Support Assistantなど、PCメーカーのユーティリティに「重要なBIOS/ドライバー更新」の案内が出ていないか確認。

OS更新前に適用が推奨されている場合、先に行うことで不具合を避けられることがあります。

ストレージとコントローラ

NVMe SSDやRAID、Intel/AMDのストレージドライバーは更新の成否に影響しやすい要素です。

ストレージ関連のドライバーをメーカーサイトで最新版にしておくと、0xC1900101系の失敗を避けやすくなります。

外部セキュリティソフト

サードパーティ製のセキュリティスイートが更新プロセスをフックして失敗を招くことがあります。

更新の直前は「保護は維持しつつも最小モード」にするか、提供元の推奨手順に従って一時的に干渉を抑えると安定します。

「更新が表示されない=安心」ではない理由と判断のコツ

更新が届かないのは安全だからではなく、互換性ブロックで“止められている”可能性もあります。

逆に、更新が表示されていても、すぐ適用せず「数日~1週間様子を見る」だけで初期の不具合波をやり過ごせる場合があります。

判断のコツは「自分のビルドとKBを把握する」「履歴の成功/失敗を追う」「赤信号サインを減らす」の3点です。

最短チェックの“まとめテンプレート”

次の3点をメモしておけば、問題が話題になったとき即判断できます。

- 自分のOSビルド(例:22631.XXXX / 19045.XXXX)

- 直近の失敗エラーコード(ある場合のみ)

- 問題のKBが「インストール済み/保留/未表示」のどれか

この3点を把握できれば、ニュースの「対象:Windows 11 22H2/23H2、KB50xxxx」のような情報と照合して、該当か否か、様子見か更新かの判断を素早く下せます。

該当の可能性が“高い”と出たときの次の一手

- 即時の一時停止:Windows Updateの「更新一時停止」を有効化(1~2週間)

- バックアップの直近化:変更の多いフォルダ(デスクトップ、ドキュメント、ピクチャ)を最新状態で退避

- 不要デバイスの取り外し:USBメモリ、外付けHDD、古いプリンターなどを外す

- 空き容量の確保:ダウンロードフォルダ整理、ディスククリーンアップ

- メーカー推奨のBIOS/ドライバー更新を先行して適用

- 数日後に再チェック:リリースヘルス情報や各社の既知の問題ページを確認

非該当の可能性が“高い”と出たときの賢い進め方

- 定期的にバックアップは継続(不測の事態に備える)

- プレビュー更新やオプションのドライバー更新は、必要なときだけ選択適用

- 機能更新は重大不具合の初期波を避けるため、数日~数週間の様子見後に適用

- 更新適用の直前は再起動して常駐プロセスを整理、電源とネットワークを安定させる

結論:該当判定は「3点確認」で十分シンプルにできる

自分のPCが致命的更新問題に該当しているかは、次の3点をそろえれば、短時間で見極められます。

- OSバージョンとビルドを把握(winver/バージョン情報)

- 更新履歴で失敗・ロールバック・エラーコードの有無を確認

- 話題のKBと「インストール済み/保留/未表示」を照合

ここに、空き容量・周辺機器・ドライバー・常駐ソフトの“赤信号サイン”チェックを加えれば、該当リスクの有無をさらに高精度に判断できます。

該当の可能性が高いと分かったら、一時停止とバックアップ、最小構成での再試行という基本を押さえるだけで、リスクは大幅にコントロールできます。

いますぐ取るべき安全対策と、データを守りながらの応急処置は?

Windows更新トラブル発生時の最優先対応:安全確保とデータ保全の応急処置

Windows Update が原因でPCが不安定になったり起動しなくなったとき、やみくもに操作すると症状を悪化させたり、取り返しのつかないデータ損失につながることがあります。

ここでは、状況を悪化させないための即時の安全対策と、データを守りながらできる応急処置をわかりやすくまとめます。

落ち着いて、上から順に実施してください。

まずやるべき「被害拡大防止」の初動

今すぐ実行する4つのアクション

1. 電源の安定確保(ノートPCはAC接続)

処置中に電源が落ちるとファイル破損の危険が高まります。

ノートPCはACアダプタを接続、デスクトップは電源タップが安定しているかを確認してください。

2. ネットワークの遮断と更新の一時停止

自動で再度問題の更新が降ってくるのを防ぎます。

- Wi‑Fiは物理スイッチや機内モードでオフ、有線はLANケーブルを抜く

- Windowsが起動する場合は、設定から更新を一時停止

Windows 11: 設定 → Windows Update → 更新の一時停止(最長5週間まで延長可)

Windows 10: 設定 → 更新とセキュリティ → Windows Update → 更新の一時停止

3. 不要な周辺機器の取り外し

外付けドライブ、ドッキングステーション、プリンター、USBハブなどを外して再起動。

ドライバー競合や電力不足が解消する場合があります。

4. 状態の記録(後で役立つ)

表示されたエラーコード、更新のKB番号、症状が出る操作手順をスマホで撮影・メモしておきます。

ロールバックや再発防止の判断に役立ちます。

データを守る即席バックアップ(症状別)

Windowsが普通に起動する・操作できる場合

最優先で確保すべきフォルダ

- デスクトップ、ドキュメント、ピクチャ、ダウンロード、ミュージック、ビデオ

- 業務ソフトのデータ保存先(会計、メール、ブラウザプロファイルなど)

- クラウド未同期の作業中ファイル(同期が停止している可能性に注意)

外付けSSD/HDDに手動コピーし、コピー後に必ず安全な取り外しを行います。

バックアップ先は「できれば別メーカー・別ドライブ」を推奨します。

時間がないときの“最短バックアップ”

- OneDrive/Google Drive/Dropboxを一時的に「バックアップ先」として活用(更新中断のため大容量アップロードはWi‑Fi再開後に)

- 圧縮(ZIP)でフォルダをひとまとめにしてからコピーすると見落としを減らせます

- 重要データだけ先にコピーし、容量の大きい写真や動画は後回し

内蔵機能を使った簡易バックアップ

- Windows 11: Windows Backupアプリで「設定・ファイル・アプリの一覧」をクラウドに保存

- Windows 10: ファイル履歴(設定 → 更新とセキュリティ → バックアップ)で外付けドライブへ

- システムイメージ作成は時間がかかるため、緊急時は「ユーザーデータの確保」を優先

起動はするが不安定・頻繁にクラッシュする場合

- セーフモードで起動してバックアップ

設定 → システム → 回復 → 高度なスタートアップ → 今すぐ再起動

→ トラブルシューティング → 詳細オプション → スタートアップ設定 → 再起動

→ F4(ネットワークなし)またはF5(ネットワークあり) - セーフモードで必要フォルダを外付けドライブへコピー

- クラッシュが多い場合は「フォルダ単位」で小刻みにコピーしてリスク分散

Windowsが起動しない場合の救出

回復環境(WinRE)からのコピー

電源投入後にWindowsロゴが出る前に強制電源オフを2~3回繰り返すと自動で回復環境が起動します(可能であれば通常の「シフト+再起動」で入るのが安全)。

- トラブルシューティング → 詳細オプション → コマンド プロンプト

- 外付けドライブを接続し、xcopy または robocopy でユーザーフォルダをコピー

コマンド操作に慣れていない場合は、別PCで「Windows PE/回復ディスク」を作成してファイルマネージャ系ツールを使う方法もあります。

BitLockerが有効な場合、回復キーが必要です。

Microsoftアカウントのデバイスページ、印刷/保存していたキー、組織の管理ポータルを確認してください。

上級者向けの最終手段

Linux Live USBで起動してコピーする方法もありますが、暗号化や権限の問題で難易度が上がるため、まずはWinREでの救出を優先してください。

トラブルを安全に巻き戻す(ロールバックと復旧)

設定から最近の更新を取り消す

- 設定 → Windows Update → 更新の履歴 → 更新プログラムをアンインストール

- 該当の「品質更新プログラム(累積更新)」や「ドライバー更新」を選んでアンインストール

- 再起動後、更新の一時停止を継続して再適用を防止

回復環境からのアンインストール

- トラブルシューティング → 詳細オプション → 更新プログラムのアンインストール

- 「最新の品質更新プログラム」または「最新の機能更新プログラム」を選択

- 起動ループ時やデスクトップに入れない場合に有効

システムの復元を使う際の注意

- 復元ポイントがある場合のみ実行(アプリ設定は戻るが、ユーザーデータは基本維持)

- 復元前に重要データを確保しておく(念のため)

- 復元中は絶対に電源を切らない

整合性の修復は“データ退避の後に”

ユーザーデータを確保した上で、以下を実行します(管理者権限のコマンド プロンプト/PowerShell)。

- システムファイルチェック:sfc /scannow

- コンポーネント修復:DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

ストレージに不良の兆候(異音、頻繁なフリーズ)がある場合、修復系コマンドは悪化リスクもあるため、先に完全バックアップを優先してください。

短時間でできる「予防的な安全設定」

オプション更新を様子見にする

- Windows Update の「その他のオプション」から「利用可能な更新プログラム(プレビューやドライバー)」は手動適用にとどめる

- リリース直後は数日~1週間観察してから適用

ドライバー更新を急がない

- 重大な不具合がなければベンダー提供版を利用し、Windows Update経由のドライバーは原則見送り

- 周辺機器メーカーのユーティリティで最新安定版を入手(β版は避ける)

再起動タイミングをコントロール

- アクティブ時間を設定して業務中の自動再起動を回避

- 大型作業の直前に更新を走らせない、外出前の適用を避ける

トラブルが再発しないための記録と判断基準

最低限メモしておくべき情報

- KB番号(例:KB50xxxx)と適用日、エラーコード

- 発生時の操作・接続周辺機器・直前に入れたソフト

- ロールバック後の状態(直った/一部未解消)

再適用の安全基準チェック

- 同じKBの既知の不具合がMicrosoftやベンダーで解消済みか

- 新しい累積更新に置き換わっているか(同KBを待たずに新ビルドで直る場合あり)

- バックアップ体制(外付け/クラウド)が整っているか

- 復元ポイント/回復ドライブが最新か

よくある状況別の即応レシピ

更新後に再起動ループが止まらない

- 電源ボタン長押しで強制終了 → 2~3回繰り返し → 回復環境へ

- 更新プログラムのアンインストール(最新の品質更新 → 次に機能更新)

- セーフモード起動 → データ退避 → 正常起動確認後、更新は一時停止

ブルースクリーンが出たが起動はできる

- 外付けに重要データを即バックアップ

- デバイス マネージャーで最近更新されたドライバーをロールバック

- メモリチェック(Windowsメモリ診断)とストレージのSMART確認

- SFC → DISM の順で整合性チェック

起動はするがアプリが落ちる・周辺機器が動かない

- 関連ドライバー/アプリを一度アンインストール → ベンダー公式最新版をクリーンインストール

- 問題のKBをアンインストール → 影響が解消するか確認

- オプション更新は保留し、安定版の提供を待つ

“いま”からできる最小の備え(3分でOK)

- 更新の一時停止をオン(状況が落ち着くまで)

- 重要フォルダを外付け/クラウドへスナップショット的にコピー

- 回復ドライブの作成を開始(USB 16GB以上、時間のあるときに完了させる)

最後に:プロの現場で守る3原則

- 原則1:データ最優先(復旧作業の前にバックアップ)

- 原則2:変更は一度に1つ(原因切り分けと巻き戻しを容易にする)

- 原則3:記録と待機(KB/エラーを記録し、安定版が出るまで急がない)

致命的な更新トラブルほど、初動とバックアップが明暗を分けます。

まずは被害拡大を食い止め、データを確実に確保。

安全にロールバックして安定運用に戻したうえで、再発を防ぐ設定と判断基準を整えましょう。

いま取り組む小さな対策が、次のトラブルを「軽傷」に変えてくれます。

具体的な復旧手順と、今後トラブルを避けるためのアップデート運用術は?

Windows更新でPCが動かない時の復旧手順と、次に困らないための運用術

ある日突然のWindows更新後に、起動しなくなる、ブルースクリーンになる、アプリが落ちる—そんな「致命的」に感じるトラブルは珍しくありません。

大切なのは、焦らずにデータを守りながら順序立てて復旧し、再発を防ぐ運用に切り替えることです。

ここでは状況別の具体的な回復手順と、今後のトラブルを避けるための現実的な更新運用を詳しく解説します。

最初にやるべきこと:被害拡大を止め、データを確保する

- 電源とネットワークを安定化:ノートPCはACアダプター接続。UPSなどがあればデスクトップでも使用。Wi‑Fiが不安定なら一時的に有線接続、またはオフラインにして再起動頻発を避けます。

- 周辺機器を外す:外付けドライブ、プリンター、ドッキングステーション、USBハブ、ゲームコントローラーなどを外し、最小構成で動作確認します。

- バックアップを先に:動くうちにユーザーフォルダー(デスクトップ/ドキュメント/ピクチャ/ダウンロード)と業務データ、クラウド未同期のフォルダーを外付けにコピー。あとで改善できるとしても、最初に退避しておくのが鉄則です。

- 更新番号と症状を記録:Windows Updateの履歴に表示されるKB番号、OSビルド、エラーコード、ブルースクリーンのSTOPコードをスマホで撮影しておくと、復旧判断に役立ちます。

状況別の復旧ロードマップ

トラブルの重さに応じて、以下の順で進めます。

軽い手から試し、重い対処は最後にまわすのが安全です。

- 通常起動できる(操作可能):更新の取り消しや復元ポイントで戻す。整合性修復を実施。

- 起動するが不安定:セーフモード/クリーンブートで原因を絞り、更新やドライバーを巻き戻す。

- Windowsが起動しない:回復環境(WinRE)から更新のアンインストール、スタートアップ修復、復元、回復ドライブ/インストールメディアでの救出や修復。

通常起動できる場合の回復手順

1) 直近の更新をアンインストール

- 設定 → Windows Update → 更新の履歴 → 更新プログラムのアンインストール から、直近で入った品質更新(累積更新)やドライバー更新を削除します。

- 特定のアプリが落ちる・周辺機器だけが不調なら、該当ドライバー/アプリを先に戻します。デバイス マネージャー → デバイスのプロパティ → ドライバー → ドライバーを元に戻す。

2) システムファイルの健全性を回復

- 管理者権限のターミナル/コマンドプロンプトで以下を順に実行。

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealthsfc /scannow

DISMでコンポーネント破損を修復し、SFCでシステムファイルを整えます。再起動して症状を確認。

3) 復元ポイントで更新前へ戻す

- 検索から「復元ポイントの作成」→ システムの保護 → システムの復元 → トラブル発生前の日付を選択。アプリの再インストールが必要になる場合があるため、実行前に重要データは退避しておきます。

4) 再発防止の暫定措置

- 設定 → Windows Update → 一時停止で1〜2週間止めます。様子見の間にベンダーからのドライバー更新や既知の不具合情報を確認。

- オプション(プレビュー)更新は当面適用しない設定にします。

起動はするが不安定な場合の絞り込み

セーフモードで現象を切り分け

- 設定 → システム → 回復 → PCの起動をカスタマイズする → 今すぐ再起動 → トラブルシューティング → 詳細オプション → スタートアップ設定 → 再起動 → 4) セーフモード。

- セーフモードで症状が出ないなら、常駐ソフト/ドライバー起因の可能性が高いです。最近入ったセキュリティソフトやデバイスユーティリティを一時的に無効化/アンインストール。

クリーンブートで常駐を最小化

- タスクマネージャー → スタートアップ → 不要な項目を無効化。

- サービス構成の調整(上級者向け):システム構成(msconfig)→ サービス → Microsoft以外を隠す → すべて無効 → 再起動。問題が消えるなら、元凶のサービスを一つずつ戻して特定します。

Windowsが起動しない場合の回復

回復環境(WinRE)からの対処

- 電源投入→ロゴ→強制電源オフを2〜3回繰り返すと「自動修復を準備しています」→ WinREが表示されます。

- トラブルシューティング → 詳細オプション から以下を順に試します。

- 更新プログラムのアンインストール:最新の品質更新、または機能更新を削除。

- スタートアップ修復:起動関連の問題を自動修復。

- システムの復元:復元ポイントがあれば適用。

- スタートアップ設定:セーフモードで起動し、ドライバーのロールバックやアンインストールを実施。

回復ドライブ/インストールメディアからの救出

- 別PCでインストールメディアを作成し、対象PCをUSBから起動。修復オプションからコマンドプロンプトを開き、外付けドライブへデータをコピーします。ファイルの救出を終えてから修復作業に移るのが安全です。

再起動ループやブルースクリーン時のコツ

- 自動再起動を一時停止:WinRE → スタートアップ設定 → 自動再起動を無効化。ブルースクリーンの停止コード(例:INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE、IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)と問題のドライバー名を確認。

- 特定ドライバーが原因:セーフモードで起動 → デバイス マネージャーでドライバーを元に戻す/削除。必要に応じてメーカーの安定版ドライバーを手動適用。

- 暗号化の注意:BitLockerが有効なら回復キーが必要。Microsoftアカウントや印刷控えを用意。

失敗しない「再適用」のやり方

- 空き容量を確保:システムドライブの空きは最低20GB以上を目安に。古いWindows更新のクリーンアップは「ディスククリーンアップ」→ システムファイルのクリーンアップを利用。

- ドライバーとBIOS/UEFIを先に安定版へ:PCメーカー(またはマザボ/ノートPCのベンダー)サイトでチップセット、ストレージ、グラフィックスの推奨版を適用。Windows Update経由のドライバーは後回し。

- 復元ポイント/システムイメージを作成:更新直前に保険を作る。外付けへフルイメージが理想。

- 更新は1種類ずつ:累積更新→.NET→ドライバー→オプションの順。トラブル時に原因を切り分けやすくなります。

- 再起動のタイミングを自分で決める:作業の合間で手動再起動。複数回の再起動を要求されても、都度状態を確認。

次に困らないための更新運用術(実践編)

安全第一のスケジュール設計

- 更新は「余裕のある時間」にまとめて:夜間や移動前は避ける。失敗した時に巻き戻せる時間帯を選ぶ。

- リリース直後は様子見:毎月のセキュリティ更新は48〜72時間遅らせると、致命的不具合が判明しやすい。設定 → Windows Update → 一時停止で段階導入。

- 二段階適用:サブマシン(または仮想環境)に先行適用 → 問題なければメインに適用。

バックアップは「3-2-1」

- 3つ以上のコピー(実体)を持つ。

- 2種類の異なる媒体(内蔵SSD+外付けHDDなど)。

- 1つはオフサイト(クラウドや別場所保管)。

- Windowsバックアップ/ファイル履歴+クラウド同期(OneDrive/Google Drive等)+定期的なシステムイメージの併用がおすすめ。

事前健診で“壊れやすさ”を下げる

- ストレージの健康状態:SMARTチェック(メーカー診断ツール)を月1回。エラーがあれば更新前に交換・クローン。

- ファイルシステムの整合性:管理者で

chkdsk /scan実行。問題があればオフライン修復。 - 常駐ソフトの最適化:セキュリティソフトやチューニング系が古いと衝突原因に。更新または一時停止の手順を用意。

ドライバー更新のリスク管理

- 基本はベンダー優先:グラフィックス、チップセット、ストレージはメーカー公式の安定版を。

- 自動ドライバー更新の抑制:システムの詳細設定 → ハードウェア → デバイスのインストール設定で自動取得を制限(環境によって表示が異なる場合あり)。

- 周辺機器は最小構成で更新:複雑なUSB構成は失敗のもと。更新日はシンプルに。

更新内容を理解して選ぶ

- 品質更新(累積更新):セキュリティ修正が中心。基本は適用。ただし直後は様子見可。

- プレビュー更新:翌月の改善を先取り。安定性重視なら無理に入れない。

- 機能更新(年次大型):新機能と変更が多く、環境差で問題が出やすい。メディア作成ツールでの就業時間外の実施、事前バックアップが必須。

計画的な再起動で事故を減らす

- アクティブ時間の見直し:設定 → Windows Update → アクティブ時間を調整。作業中の不意な再起動を回避。

- 大規模更新は単独実施:他のアプリ更新や大容量コピーと重ねない。更新後は2〜3回の手動再起動で安定化を確認。

トラブルの芽を早期発見する観察ポイント

- 信頼性モニター:検索で「信頼性」→ 不具合の履歴をグラフで確認。更新後の赤い×が増えたら要警戒。

- 更新履歴の監視:失敗の繰り返し、ロールバックの記録、ドライバーの自動再インストールなどをチェック。

- イベントビューアーの要点:Systemの重大/エラー、連続する「Disk」「Ntfs」「Storport」「Kernel-Power」は更新との相性やハードの兆候。

やってはいけないNG行為

- バックアップなしの初期化:修復で救えるデータを失います。まずは救出を。

- クリーナー系での無差別削除:WinSxSや更新キャッシュを壊し、むしろ悪化します。

- 原因不明のまま再試行を連打:同じ更新を繰り返すだけでは成功率は上がりません。原因を切り分け、順序立てて対処。

もしもの時の連絡先と持ち物

- PC/マザーボード/ノートのメーカーサポート:型番、シリアル、購入時期、適用したKB番号、症状の写真を用意。

- 周辺機器メーカー:特定デバイスでのみ不具合が出る場合は最新ドライバーや既知の不具合情報を確認。

- BitLocker回復キー:Microsoftアカウント、紙の控え、USB保存などの所在を確認。

最短で元の状態に戻す“実践テンプレート”

- AC接続+周辺機器を外す → データを外付けに退避。

- 設定から直近の更新/ドライバーをアンインストール。

- DISM → SFCの順で整合性を修復 → 再起動。

- 改善しなければ復元ポイントで巻き戻す。

- 起動不可ならWinREで更新アンインストール → スタートアップ修復 → 復元。

- 回復後は更新を1〜2週間一時停止 → ベンダードライバーを安定版へ → 復元ポイント作成後に再適用。

長期的に安定させるための心構え

Windowsの更新はセキュリティの要であり、完全に避けることはできません。

だからこそ「いつでも戻せる準備」を標準化し、適用タイミングと順番を制御することで、ほとんどのトラブルは回避または軽症化できます。

更新前のバックアップと健康診断、更新の分割適用、先行テスト、そして観察—この4点を習慣にしておきましょう。

いざというときに守るべき順序は明快です。

データ保全を最優先に、軽い対処から重い対処へ。

これさえ徹底すれば、致命的に見える更新トラブルでも、落ち着いて安全にリカバリーできます。

そして次回は、より賢い手順で、より短時間で、より安全に更新を終えられるはずです。

最後に

Windows更新は通常安全だが、まれに「致命的更新問題」で起動不能やBSOD、黒画面、デバイス不認識、極端な低速化、更新失敗が生じ、データ損失の恐れもある。

主因はドライバ非互換、UEFI/TPM不整合、ストレージ不足・障害、更新中断、セキュリティソフト干渉、システム破損など。

コメント